2021年度 実践・森づくり技術講座実施報告

第6回 大鎌の使い方と下刈り

【日時】2022年5月29日(日)

【場所】鳩の巣フィールド

【実施概要】

講義:森林ボランティアの安全

・熱中症、ハチ、ツタウルシ

実習:大鎌の使い方

・大鎌の持ち方、払いガマ、引きガマ

・大鎌の使い方の練習

・鎌研ぎ

実習:下刈り

実習:大鎌の手入れ

実習:ノコ・ナタの手入れ

閉講式、振り返り

【受講者】4名:進藤、諏訪、関口、丸山

【スタッフ】3名:講師:牧田、関 アシスト:星野

【報告者】星野寛

【森林ボランティアの安全】講義

夏の森林ボランティア活動のリスク(熱中症、ハチ、ウルシ)について講義をした。

熱中症は他人から見ても分からない場合が多い、大丈夫?と声をかけた時に相手の反応を見て早期に気付けるように

スズメバチの偵察 に会った場合は動かずじっとしていれば立ち去るが、巣の危険域に入ってカチカチと警告音を出していても聞いたことがないと気が付かない場合が多い常にアンテナを張ることが必要と緊張した面持ちで聞いていた。

ツタウルシは葉だけでは班別し難い場合が多い、昼食時など気が付かないまま座わり触れてしまうことから、座る時にはシートを下に敷くこと、準備品のリストに入れる等の指導をした。

【大鎌の使い方】実習

大鎌の危険性について、大鎌の構造、大鎌の持ち方、払いガマによるカマの振り方、引きガマによるカマの扱い方等の講義を実施、その後、大鎌の刃の研ぎ方の説明と実演をした。

下刈り現場への移動途中の草場で練習を行った、大鎌の扱いはまだ覚束ないが慣れることも必要である。

【広葉樹の植林地での下刈り】実習

実習の前に講師から下刈りの進み方や足の運び方等を説明した後下刈りの実習に取り掛かった。

始めは急斜面での足場作りにも苦労していたが、講師に払いガマの振り方を注意されながら徐々にコツを掴み、堅さの見えた大鎌の振り方も楽に振れるようになり立ち姿も様になっていった。

当日は各地で最高気温を記録する暑い日で15分毎に休憩を入れ日影で水分補給をするなど熱中症対策の実習にもなった。

【大鎌の手入れとナタの手入れ】実習

午前の講義で説明した大鎌の手入れを行った、本日の実習で多く使った鎌の先端部分と使うとの少なかった束近くの部分の刃を比べ刃の研ぎ具合を感じながら先端部分を中心に研ぐ実習を行った。

合わせて年間を通して使用したナタの研ぎ方の実習も実施した。

【閉講式、振り返り】

下刈は以前やったことはあったが、忘れていることも多かった、現場で実際に大鎌を振り始めて思い出して来た

初めて下刈りをした、頭で理解していても実際にやってみるのとでは大きく違った。

年間を通して、環境はいいところと思う、作業は道具の使い方が難しく経験を積まないと出来ないことが多かった。

講座延滞として、初めて来た頃より山に馴染んで来た、今はスタートラインに立っただけなので今後も参加していきたい。

大鎌は実習の後半でやっとコツがつかめた、今後も参加していきたい。

第5回 木登りと枝打ち

【日時】2022年1月22日(土)

【場所】鳩の巣フィールド

【実施概要】

講義と実習

・安全帯の使い方

・木登り道具の使い方

・枝打ちの目的と方法

・枝打ち実習

閉講式、振り返り

【受講者】4名:進藤、諏訪、関口、丸山

【スタッフ】3名:講師:牧田、関 アシスト:星野

【報告者】星野寛

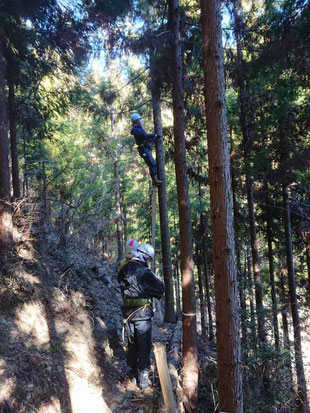

「安全帯の使い方」講義と実習

本日は高所での実習となるので安全帯の使い方の講義を実施、単純な作りだが構造と各部の使い方・意味を理解してもらった、高所での作業のしやすさと万が一の場合には自身の身体を守ってくれる道具となる。

実際のスギ林に移動し再度安全帯の使い方の実習を実施、各自で木登りをするため木の上で道具の使い方を質問しても誰も助けに来てくれない、使い方を理解し自分の身体に覚え込ませた。

「木登り道具の使い方」

2班に分かれて木登りの道具の使い方の実習をした、ステップ、ワンタッチラダー、ムカデ梯子の特徴やメリット・デメリットと道具の組み合わせ等の説明があり、道具の使い方を講師が実際に登って使い方のコツや安全な登り方と危険な使い方を説明した。

いよいよ参加者自身の道具を使った木登り実習を実施した、始めは恐る恐る緊張しながら登るのかなと思っていたが、意外にも怖がることなく道具を使い安全装置(鎖やロープ)も忘れず安全帯も使いこなし木の上で両手を上げていた。

最後に登降器を使って講師が登り構造や使い方を説明し最近の木登り方法を見た後、昔使われていたぶり棒を使った木登り方法を見て様々な木登り道具について理解した。

「枝打ちの目的と方法」

昼食後、枝打ちの目的と方法について説があり、鳩の巣フィールドでは林内の光環境を改善することで気持ちの良い森づくりを行ない生物多様性の維持・向上を図ることが主な目的としている、また良質な材を作るため枝座も一緒に切り落とす方法としており、長い枝を切り落とす場合は2段切りをすることとした。

実際の枝打ち実習として、参加者自身で3種類(ステップ、ワンタッチラダー、ムカデ梯子)の木登り道具を選択し枝打ちの実習をした、先ずは登る木を選択し木登り道具を選択、下から見てどこの枝まで入り落とすか見定めてから木に登った。

午前中の木登りに加えて枝打ちは枝の向きに合わせてノコを使いこなせなければならず、狭い足場で身体をひねったり逆手で切ったり、上の枝を切るときは頭に木くずや枝が落ちてきたり、土の上でノコを使うのとは違った面白さを味わった。

最後に自分達が枝打ちした現場を眺め枝打ち前に見た枝が込み合った状況から風通しの良い光の射す動物や鳥・虫が来そうな林に変わったことを確認して現場を後にした。

閉講式で本日の振り返り

・木に登ること枝打ちをすることで、いつも使い慣れていない筋肉を使ったが、体が枝打ち作業を覚えた

・木に登ってノコを使うと上半身をひねったり大変だったが、枝打ちの終わった森を見て木も喜んでいるように見えた

・木登りは楽しかったが、枝打ちは難しかった。

・今日の実習では運動不足で身体が窮屈に感じたが、作業は楽しかった。

・枝打ちのBefore Afterを見てやりがいを感じられたし感動できた。

全講座を通して

・5回全てに参加できて良かった

・全て参加した、森や木が好きで山の環境が良くなるように活動していきたい。

・4回参加したが今後も復習して更に勉強していきたい。

・もともと林業に関心があり講座内容は面白かった、個人でも時間が合えば活動したい。

第4回 材の運搬と道づくり

【日時】2021年12月11日(土)

【場所】鳩の巣フィールド

【実施概要】

講義と実習

・材の安全な運搬の方法

・道づくりの目的と方法

・掛矢、唐鍬の使用の基本

・ノコ・ナタの手入れ

閉講式、振り返り

【受講者】4名:進藤、諏訪、関口、丸山

【スタッフ】3名:講師:牧田、関 アシスト:星野

【報告者】星野寛

先ずは「木材の運搬」の説明として、木材は重く真直ぐで長い、しかし、森林内の道は狭く登り下りがあり曲りくねっているので、木材を運搬するのは難しい、どこを通ってどのように運ぶかに正解はなく、その都度、直面した現場で運搬する方向や方法を考えて対応することが必要となる。

実習の始めとして締め結びの復習をする、第1回から毎回復習しているが実際に森林内に転がったヒノキ材に結ぶのは少し勝手が違い戸惑った感じはあったが、各自で頭の中を修正し皆5秒以内で結べるようになった、今日は運搬や道づくりの様々な場面で実施することになる。

本日の道づくりに必要となる木材の準備をする、間伐で倒したヒノキ材を道づくりの長さに合わせて6.5mの材木に切断する、ヒノキの間伐材2本を2班に分かれて道づくりの現場へ運搬する、先頭は方向を見極めて指示し号令をかけ、後方は推進役となるが、今日は参加者4名なので講師も間に入って160mを運搬した。

午後からは「道づくり」の実習を実施した、今日の現場は腐食が進んで崩れかけた遊歩道を整備する、始めに道具の使い方として唐鍬の使い方と掛谷の使い方の説明をした。

腐食した横木を道が崩れないように丁寧に外し、新たに運搬した間伐材を横木として設置する、新たな止め杭で横木を固定、参加者が代わる代わる掛谷で打ち込み3本の止め杭を固定した、その後横木と道の隙間に土が流れないように大小の石を詰め、歩道を道幅60cmになるように道の上部側・下部側の土の量を調整して整備した。

「道づくり」作業が終了し、長さ6.5m、幅60cm幅の道が完成すると皆笑顔で道を踏みしめ満足げに眺めていた、下山後、唐鍬とノコの手入れをし、閉講式を実施、解散した。

閉講式での振り返りでは

- 道づくりは初めてったが、ただ歩いていた歩道が苦労して作られた道であることが分かった。

- 山道で崩れたところを見てなぜ整備しないのかと思っていたが道をつくることが大変なことが分かった、道が完成した時は感動した。

- 道づくりはイメージとしてあったが、新たな経験として得る物があった、皆でできた一体感と達成感があった。

- 初めて道づくりをした、間伐材を運搬し道づくりをしたが、4人で働いてあの程度しかできず苦労が多いことが分かった、山仕事として効率的な方法がないか考えたい。

講師より

- 道づくりは一般の森づくりボランティアでは人気のプログラムである。

- 今回は技術講座として基礎を学ぶために時間をかけたゴージャスバージョンだった、鳩の巣でも当初は、作業道を作ることが優先されたが、現在は安全に歩ける道として整備している、時代と共に作業と効率は変化してゆくものである。

第3回 間伐と造材

【日時】2021年11月20日

【場所】鳩の巣フィールド

【実施概要】

講義:「森林ボランティアの安全」

実習:間伐(目的、選木、伐倒方向)

ロープセット(メイン、コントロールの役割と引き方)

受口、追口(一人一人が鋸を入れ、それぞれ実際の感覚を得た)

造材(伐倒後の仮固定、枝払い)

実習:間伐(参加者全員で伐倒方向を決めロープセット、受口、追口にノコを入れ、伐倒、皮むき)

実習:ノコ・ナタの手入れ

閉講式、振り返り

【受講者】6名:進藤、菅原、諏訪、関口、丸山、三井

【スタッフ】3名:講師:牧田、関 アシスト:星野

【報告者】星野寛

開催当日は天気も良く、紅葉の始まった鳩の巣フィールドは森林作業に適した季節になりました。3回目となり少し慣れてきた参加者は体温チェックをし装備を整え花の里の広場に集まり、開講式、準備体操をしました。

先ず花の里の広場で「森林ボランティアの安全」の講義がありました。森林作業には危険が多い、森林インストラクターは指導する側として安全管理に努める必要がある。服装や顔色など参加者とコミュニケーションを取りながら情報を得ることや、日本赤十字社や消防署が行っている救急救命講習を受講し応急対応を身につけることも検討しても良いとの話があり、また、保険に関して、加入することも大事だが補償条件を確認して保険をうまく活用して欲しいとの話がありました。現在コロナは感染者が減少しているが、第6波が来る可能性も低くない、この技術講座ではコロナ蔓延時の対応として「感染防止チェックリスト」を作成し参加する皆さんに配布している、是非参考にして感染防止に役立ててくださいと話がありました。

講義終了後、各自で安全を確認しながら本日の間伐作業をするフィールドへ向かった。先ずは間伐の目的、選木、伐倒方向について説明があった。間伐についての基本的な知識は皆理解していたようだが、実際の山の中でどの木を選ぶか、なぜ太い木を選定するのか、どこへ倒すのか、メインロープ引く方向、かかり木になった場合の対応など、様々な条件を考慮して選木や伐倒方向を決めることを知り少々驚いた様子だった。

次に間伐する立木にノコを入れる実習、受口の作り方、追口とツルの関係を講師が実際にノコを入れて説明があった後、参加者一人一人がノコを引いた。傾斜地で足場を決めて動かさないこと、伐倒方向に向けて直角にノコのの切り口を向けること、追口は水平にノコに水準器がなど、参加者は説明されたことを実施しているつもりでも思ったようにはノコが進まず、難航しているところで講師に注意されて修正を繰り返す状況でしたが、何かの感触を得てくれたようです。伐倒後は枝払いの実習、造材の後工程となる皮むきや運搬に支障のないようにノコで枝をえぐるように切るには大変な労力が必要で少々の寒さは吹き飛んで皆汗を掻いて作業をしていた。

伐倒時に全員がノコで切る実習をしたため多少時間をオーバーして午前の実習を終了した。

午後からは、午前の実習で体験した内容を踏まえ間伐を行った。参加者同士で相談し伐倒方向を決めロープセットをして受口と追口にノコを入れて伐倒の実習をした。午前中に全員が体験したためか伐倒方向も早々に決まり、一人がステップで木に登ってロープをセットした、受口と追口も講師にサポートを受けながら全員がかわるがわるノコを引き、全員でメインロープを引き、かかり木にはなったが講師の指導の下コントロールロープを操作してヒノキ1本を全員で伐倒することができた。

最後に造材の実習として午前中に伐倒したヒノキ材の皮むきをしたが伐倒した後でもあり水分も多く含んで皮むきはスムーズに進みほとんどを完了することができた。

下山後、ノコ・ナタの手入れと収納方法の復習をした後、閉講式での振り返りでは、

・急斜面で足場を確保して体のバランスするのが難しかった。

・見るとやるのとは大違いで、受口と追口で真っ直ぐ引くことが難しかった。

・枝払いでは足場が悪くえぐるように切るのも難しかった。

・ロープの方向や掛け方が思っていたのとは違っていた、絵を書いて復習したい。

・頭で考えているのとは違い実際に実施すると足場が悪くてうまくいかなかった。

など、山の斜面での作業だったということもあり、見た目や考えていた間伐作業とは違って、方向がズレてしまったり、真っ直ぐノコを引くことが難しかったようだ。

第2回 ノコ・ナタの使い方とロープワーク

【日時】2021年10月16日

【場所】鳩の巣フィールド

【実施概要】

・ノコの使い方(実習)

・玉切り、水平切り(手鋸、大鋸)

・ナタの使い方(実習)

・杭作り、枝の始末

・常緑樹の除伐(実習)

【受講者】7名:葛西、進藤、菅原、諏訪、関口、丸山、三井

【スタッフ】3名:講師:牧田、関 アシスト:星野

【報告者】星野寛

コロナ禍・講師の負傷及び天候により、4月以来半年ぶりの開催となった。

久しぶりの講座のため、服装、装備の確認、裾仕舞い、首回りのタオル、グローブ、靴。2丁差し、大ノコの正しい装着を確認、身を守り安全確保の目的もあることを再確認する。

避難小屋付近まで移動し、先ずは、ロープワーク(引き締め結び)の実習、4月の講座の復習なので習熟度も早く、馬に乗せた玉切り材で練習した後、立木での実習も実施した、参加者の中には延期となった期間中に練習をして自分の身に覚えさせた人もいた。

午前中は2班に分けて班毎にノコとナタの実習を実施。

ノコの班では実演を織り交ぜ基本動作と安全対策の講義。その後、参加者各自でスギの玉切り材で実習をおこなった、一度切った手鋸で切った後、2回目はノコを引くスピードを変えたり、刃の向きを変えたり、力の入れ方を変えたり、その変化によって切れ方にどのような変化があったか、どのようにしたら木くずが多く出て効率よく切れるかを確認した。次に、大鋸に変えて切ってみて手鋸との違いを感じた。参加者自身の感覚でノコをの引き方を覚えてもらった。

ナタの実習では片刃(左利き用・右利き用)・両刃の構造的な違いと切れ方の違い、危険な動作、安全なナタの扱い方を実演を織り交ぜて講義を行った。先ずは10cm程度のスギ材でナタによる杭作りの実習、ナタは初めての参加者も多く刃物を振る怖さもあり難しそうであったが、徐々にナタの重さを利用して切れるようになっていった。次にアラカシの小径木で枝払いの作業を行ったが、ナタの振り下ろし方や刃の当て方など杭作りとは違っており、改めて安全な枝の払いを参加者自身の感覚で覚えてもらった。

午後からは、午前の実習の応用として5cm~10cm程度の常緑樹(主にアラカシ)を2本ずつ参加者自身で切り倒した。

足場の悪い斜面で安全にノコを扱い生木を切り倒すには自分の身体の位置や刃の入れ方など新たな課題を解決しながら対応することとなった。

切り倒した常緑樹を作業場所まで運び枝を払う一連の作業を実施した。実際の森林作業を習得した。

下山後、本日使用したノコ・ナタに付いたヤニを落とし手入れをして収納方法を習得して道具の大切さを学んだ。

閉講式での振り返りでは、

・ナタは見た目より難しい、力の入れ具合をもう少し体験したい。

・ナタの扱い方は初めて、怖くて手先しか動かせなかった。

・ノコでは苦戦した、真っ直ぐに切っているつもりでも曲ってしまう、コツを掴むまで体得したい。

・ロープワークは日頃から時間があると練習して使えるようにしていた。

・ノコもナタも意識をしないと動作が変わってしまう。

・今日は、人の近くを通るときは声をかける、道具はすぐにしまう、を学んだ。

・今日は怖さもあって注意をしたが、慣れて来ると散漫になりケガをしていしまうので注意したい。

・実際の現場では足場が悪いので、足場を確保してから道具を使うことに注意したい。

など、自身でも経験が足りず安全に作業するために今後も実践していきたいと考えているようだった。

第1回 森づくりとノコ・ナタの使い方

【日時】2021年4月17日

【場所】棚沢コミュニケーションセンタ-(鳩の巣)

【実施概要】

・鳩の巣フィールド説明

・服装・装備について

・ノコ・ナタの種類と構造(講義)

・ノコ・ナタの手入れの仕方

・手元ロープの作成

・ロープワーク(締め結び、仮止め結び)

【受講者】6名:諏訪知子、金森康夫、進藤宗生、菅原耕、丸山英二、三井大造

【スタッフ】講師:牧田一雄、関美知夫 アシスト:星野寛

【報告者】星野寛

2021年度はじめてとなる「実践・森づくり技術講座」が開催されました。鳩の巣駅横の受付において、事前に配布された「感染防止チェックリスト」による状況確認、検温、ボランティア保険加入の確認を実施し、駅付近の棚沢コミュニティーセンターへ向かいました。当日は朝から雨天のため、室内での開講式 並びに、自己紹介を行い講座を開始しました。

【鳩の巣フィールドについて】

鳩の巣フォールドの成り立ちや活動組織とFIT森林熟の役割など多くの人達が係わって活動ができる環境が作られていることを知り、改めて森林インストラクターとして活動ができる喜びを感じたことと思います。

【服装・装備について】

森づくりで活動するための服装について、服装の1点1点を身に付ける意味を説明し多くの受講者がそれに納得し、今後の森づくりで活動する服装に各自で思いを馳せていた。

【ノコ・ナタの種類と構造】

ナタ・ノコの説明では構造を知ることで安全で効率的な作業ができることを学んだ、それぞれ頭の中では使いこなせると思ったようだ、今回は実習がなかったため次回の実習で体験し安全に使いこなしてほしいと思う。

【手元ロープの作成】

昼食後、午後から手元ロープの作成を実施した。毎年受講者の編み具合を講師が一人一人確認しながら進めていたが、コロナ禍でもありソーシャルディスタンスを守るため、今年度は講師が前で受講者と同じ方向を向いてロープの持ち方や編む方向を示し、講師と受講者の進め方を同期させることで手順を確認しながら進めることができた、ただ一人が間違えるとやり直しを待つ時間があったり、難しい部分も多少あった。皆さん悪戦苦闘しながら自分の手元ロープを作り上げその出来上がりに満足していた。

【ロープワーク】

各自が作成した手元ロープで「しめ結び」を練習した。次回以降の実習で身体に覚えさせて欲しい。

受講生の皆さんから、以下のお話が聞けました。

・鳩ノ巣フィールドについて2002年からの森づくりの長期活動の経緯や将来像について理解しました。

・ノコの使用時曲がる癖があり、真っ直ぐ引く事を意識し行動する事の必要性を改めて理解した。

・今後の講習においてロープワークは非常に大事だと思うのでしっかりと身につけたいと考えています。

森林塾体験会

【日時】2021年3月28日

【場所】鳩の巣フィールド

【実施概要】

・間伐体験

・鳩ノ巣フィールドの案内

【参加者】石井由美子、諏訪知子、関口萌子、福山容子、金森康夫、進藤宗生、菅原耕、丸山英二、葛西宗紀 (9名)

【スタッフ】講師:牧田一雄、関美知夫 アシスト:星野寛

【報告者】葛西宗紀 【写真】星野寛

【集合】

9:40鳩ノ巣駅に集合。

遅刻者なし、点呼、検温、保険料の支払いを済ませる。

鳩ノ巣駅のトイレはとってもキレイ。

【西川花の里まで移動】

徒歩15分ほどで「西川花の里」に到着。

トタン屋根の東屋が鳩ノ巣フィールド麓のベースキャンプ。

講師の牧田さんと関さんが道具の準備をして私たちの到着を待っていてくれた。ありがとうございます。

【開会式】

清流とワサビ田、モクレン、シロモクレンの花が咲き、そこはまさに桃源郷!ヘルメットに記名して装着(難しい漢字はカタカナで)、鋸と鉈の二丁差しを腰に装着、簡単な自己紹介と準備体操をし、行動予定を確認、感染予防対策を共有(マスク着用、人との距離は最低1m(食事時は2m)、無駄口禁止)した後、道具類をチェック(ロープ、麻ロープ、スリング、滑車、チルホール、ワイヤー、ステップ、大鋸、竹製のヘラ)

-気づき-

お互いに襟仕舞いと裾仕舞いのチェックをしてはどうか。出発前に救急箱の所在を確認してはどうか。

【間伐地点まで移動】

薬師堂まで作業道を進む。

鳩ノ巣フィールドの中では限られた平坦な土地で、各種作業や訓練を行うそうだ。

ちなみに屋根と壁のある正式なトイレはここが最後。さらに数十分歩いて今日の間伐ポイントに到着。作業道は荒れた部分が多少あるものの、歩きやすく危険個所はほとんどない。間伐した木は放置せず、必ず全て材として有効利用するとのこと。

なんと素晴らしい!

-気づき-

道具バケツは大きくて重量があり、山側にぶつけてバランスを崩したり、つづら折りの作業道では、前の人にバケツが接触したりしそうで気を遣う。下山時も然り。

【間伐体験】

選木と伐倒方向は事前に決められていて、ロープを掛ける作業や、受け口と追い口を入れる作業は全て講師の方が行った。「森づくり技術講座」に参加すれば詳しくたっぷりと学習できるとのこと。

・対象木の確認(胸高直径は見た目で約30cm、樹高は約5m、つるや降雪の影響で先端部が折れ、二股状になったヒノキ)

・伐倒方向の確認(かかり木になることから、斜め上方向に伐倒)

・ステップ3個を使い、高さ約4mのあたりにスリング2本を巻き、それぞれにメインロープとコントロールロープを掛ける。

・伐倒方向にある立木にスリングで滑車を掛け、メインロープを通して伐倒方向に人が入らずにロープを引けるようにする。コントロールロープは伐倒方向から上に45度くらい。

・「受け口入ります」の呼びかけに続き、大鋸と鉈で受け口を入れる。「追い口入ります」の呼びかけに一同緊張!

・若干かかり木になるものの、コントロールロープとメインの絶妙な引き具合でなんとか伐倒。チルホールは寸でのところで出番なし。

ちょっと残念・・。

・枝払い(富士山カット、鋸の空振り注意、両手で鋸を引くと安全、谷側で作業)

・皮剥き(竹ベラを使って形成層まで長い切れ込みを入れて、そこから徐々にヘラを横にスライドさせていく。あらあら不思議、キレイに丸裸になる。手袋が濡れるほど瑞々しい。これは快感!)

・払った枝と剥いた皮は数か所にまとめておく。

・木が斜面を滑り落ちる危険があるため、直下の作業道まで運搬。掛け声に合わせ、梃子とロープで少しずつ少しずつ移動させる。作業イメージの共有、役割の相互理解、危険回避行動の共有が重要と教わる。

-気づき-

ステップを肩にかけて木登りしている直下に立つ行為。鉈を振っているそばに立つ行為。講師から預かった二丁差しを足元に放置する行為。これはいただけない。遠慮せずに声を出せばよかった。これは反省点。

【下山しながらフィールドの説明】

下山しながら講師の方がフィールドの特徴を説明してくれた。

皆伐後に広葉樹を記念植樹するもあまり根付かないエリア、間伐が進み、明るくなって下層植物が出ているスギ・ヒノキの人工林、天然更新の二次林、同じ山のコナラを移植したエリア、さまざまなパッチ構造を同時に見られる良い機会となった。

ちなみに講師の方が当然のように話していた、「マル3」とか「カッコ2」とはフィールドの区画のこと。FITのページに説明があった。

【道具の手入れ】

今回使った鋸をお手入れ(鉈は使用せず)。薬剤と歯ブラシで鋸歯のヤニを落とし、潤滑剤を塗布する。

二丁刺しの仕舞い方は、技術講座に全て参加すれば体が覚えるそうだ。(背や峰を鞘に押し付けるように、長い方の紐をベロの下を通してくるくる2,3回巻き、45度の角度で上方向に折り曲げ、ループ①を作って折り返す。もう一方の紐を反対方向にくるくる巻いて、ループ②を作って折り返し、ループ②をループ①に入れて、ループ①の端を引き、ループ②を締めつけて完成!?)。活動中の怪我は、道具の手入れ中か、移動中が多いとのこと。

【閉会式】

最後に、鳩ノ巣フィールドの成り立ち、全体活動とFIT独自の活動について、活動日や森づくりのやりがい、面白さについて説明いただく。

公園ボラではできないことがたくさん出来そうだ。相乗効果を出していけたらいいなと思い、技術講座に申し込んだ。

各自物置まで道具を運んで15:45に解散となった。

仲間との絆がまた深まったような気がした一日だった。