2021年度 木の日研修実施報告

東京の地形の成り立ちと狭山丘陵の形成

【開催日時】2022年2月3日(木)19:00~21:00

【開催場所】リモート(Zoom)

【主 催】 森林インストラクター東京会

【講 師】 小泉 武栄 先生(東京学芸大学名誉教授:地理学者)

【スタッフ】元樹会(令和元年)

【参加人数】<79名>

【報告者名】伊藤 克博

【内容】

<前半>

東京の地形の成り立ちの話

◆関東山地(奥秩父・奥多摩)は、100万年前に伊豆半島が本州に衝突したことで、四万十帯が折れて赤石山脈とともに形成された。その後、圧力を受け現在も隆起を続けている。

◆比企丘陵から多摩丘陵までの丘陵は、古い扇状地が関東山地の隆起に引きずられるように隆起して、できた。20~40万年前に浸食が進み、段丘化した。隆起面にはいくつかの谷が入り、遠くから眺めると台地のように見える面として残った。さらにその麓には、武蔵野台地、所沢台地などの台地が分布している。

◆武蔵野台地は、多摩川、東京低地、荒川、入間川に挟まれた菱形の地域であり、基本は青梅を扇頂にする扇状地である。扇端が吉祥寺付近にあるので、この付近で湧水が多くなっている。井の頭池、善福寺池、白子川湧水群などがその例である。しかし、武蔵野台地は単純な扇状地ではなく、扇状地の形成期が何回かに分かれるために、武蔵野Ⅰ面、武蔵野Ⅱ面、立川面などができた。小金井付近のわかりやすい地形断面図の紹介があった。都心には、それに加えて、淀橋台、荏原台がある。これは海岸段丘である。

◆都心部の山の手地域には、谷、台、田、坂、橋のつく地名が多い。具体的に四谷、駿河台、神田、赤坂、飯田橋などをあげることができる。江戸時代の人は地形をよく認識していて、それを地名に反映させたのだろうという。他にもエゴノキが生えていた、江古田。オギが多かった、荻窪。ハギが多かった、萩窪などなどの地名がある。台と台を結ぶのが坂という図も、とても分かりやすかった。

◆武蔵野台地西部では、台、谷の代わりに窪、沢が多くなる。荻窪、恋ヶ窪、西久保、芝久保…、大沢、南沢…、などの例があるが、全体を通して起伏はあまり大きくないとのこと。原因はできた時代が違うこと。できた時代によって浸食の度合いが違ってくる。古い地形はよく削られて、デコボコが多くなるとのこと。それを反映して、都心部の淀橋面や武蔵野Ⅰ面にあたる地域には、谷や台が多く、武蔵野西部には、窪や沢が目立つ。

◆地形面の年代は火山灰を用いて知ることができる。例として、国分寺駅の東、日本レンタカーの裏手に以前あった露頭が紹介された。

◆東京の地形が古い順に紹介された。海面変動と気候変動で段丘ができ、海面が高いときに面ができるということである。①13万年前の温暖期(最終間氷期)は、現在より海面が高く、関東平野は浅い海になっていたので、浅海性の砂や泥が堆積した。その後、海面の低下で、陸上に顔を出した。東京付近でこの時できたのが、淀橋台、荏原台、成増台。②10万年前、淀橋面を削って多摩川が流れ、武蔵野Ⅰ面が形成された。③8万年前ころから、武蔵野Ⅰ面を削って武蔵野Ⅱ面ができる。浸食で淀橋台と荏原台が分離した。(最終氷期前半の寒冷期に当たり、海面が低下した時期)④2~3万年前、大陸氷河の形成により、海面が130mほど低下し、東京湾は陸化。その底をえぐって利根川が流れ、土砂が堆積することで、立川面が形成された。⑤その後、氷期が終了。大陸氷河が溶けて海面が上昇したために、海沿いは海面下になった。各地に入り江ができ、そこに沖積層が堆積した。なお、気候が温暖化して台風や梅雨前線による豪雨が増えたため、中流・上流では立川面が浸食され、青柳面が形成された。

<後半>

狭山丘陵の形成が、カンアオイの分布から推定できるというお話

◆多摩地域に分布するカンアオイは、「カントウカンアオイ」「タマノカンアオイ」「ランヨウアオイ」の3種があるとのこと。このカンアオイの仲間は、アリなどが種子を運搬するので、分布の拡大が極端に遅い。したがって、分布範囲が限定的になる。この3種のカンアオイが、藤沢氏の図にあるような分布になっているのは、どうしてか。特にタマノカンアオイが他の分布場所と離れて、狭山丘陵に分布しているのはどうしてか。前川由巳氏の説の紹介後、小泉先生の調査・推定についてのお話があった。

◆小泉先生は、まず、山の調査ができない冬場に調査することを計画し、北は青梅永山丘陵、南は多摩丘陵の北部まで、25000分の1地形図6図分を調査した。谷筋、尾根筋を上り下りしながら悉皆調査され、3年かかった。 ①カントウカンアオイの分布は、硬い基盤からなる山岳地域。そこから草花丘陵、加住丘陵、狭山丘陵にはみ出すように分布。また、多摩丘陵の東部にも分布する。②タマノカンアオイの分布は、多摩丘陵が中心で、加住丘陵の東部や狭山丘陵にも分布。また、横浜市の西部にも分布。古相模川が流れた跡と考えられる石や砂がゴロゴロしたような感じのところに分布している。ランヨウアオイは、高尾山付近のみ。③40万年前、古相模川の流路が高尾山付近から北東に変化。このころは、草花丘陵と狭山丘陵は繋がっていて、古多摩川は、青梅から北東に流れていた。④20万年前になると、古相模川が南に流路を変更したために、跡地は秋川や浅川の浸食により、丘陵地は分断されてしまった。この時タマノカンアオイは、多摩丘陵に分布を拡大していたと考えられる。

⑤10万年前、草花丘陵と狭山丘陵の間が、立川断層の活動により切れて、これによって狭山丘陵が分離した。切れ目を多摩川が流れ、武蔵野Ⅰ面の台地を形成。その後、しだいに多摩川は流路を西に移し、現在に至る。この①~⑤の分布図と地形形成史から、永山丘陵、草花丘陵、加住丘陵と狭山丘陵の西側にカントウカンアオイが分布し、タマノカンアオイが加住丘陵の東部と狭山丘陵の東部に分布するような状態になった。なお、この10万年前の狭山丘陵の分離の証拠としては、現在の多摩川沿いにはS面(下末吉期面)がなく、狭山丘陵の北側にはあるということと、M1面以降の段丘のみが分布していることである。逆に…この分布から地形発達が推定できるという興味の尽きないお話であった。

◎主な質問……・海面変動のところで、海水面上昇スピードの方が下降スピードよりもかなり速いが、どうしてか。・カントウカンアオイの分布は、どうしてこんなに広いのか。・これから海面が下がり、1万年後には氷河期が来るのか。……などがあり、質問の回答の中で、興味深い「地球温暖化」や「小氷期」の話がありました。

◎全体を通して、先生の学問に対する真摯な姿勢と自然に対する愛情と研究への情熱が感じられました。お話は、大変スケールが大きく、ダイナミックな内容も多く、脳と心がすこぶる刺激されました。東京の谷や台などの5種類の地形と地名との関係なども、本当に目を見張る内容でした。また、カンアオイの分布から狭山丘陵の形成が推測できるなんて、本当に驚きでした。しかも、先生の足を使った地道な現地調査・研究に裏付けされているとのこと。本当に素晴らしいと思いました。森林インストラクターとして、大いに見習うべきだと強く感じました。今回の研修を、観察会などに大いに生かしていこうと思います。また、先生のおっしゃった地球温暖化などについても、今後しっかりと学習したいと思いました。

若い火山島の生きものたちの物語

【開催日時】2021年12月2日(木)19:00~21:00

【開催場所】リモート(zoom)

【講 師】西谷 香奈 氏(FIT会員・グローバルネイチャークラブ)

【スタッフ】元樹会(令和元年)

【参加者数】70名

【報告者名】進藤 宗生

【内 容】

FIT会員であり、伊豆大島に在住しながら地元のガイドを実践しておられる西谷さんに、伊豆大島の火山と島の生きもの、人の関わりなどについてリモート講演を頂いた。

1.伊豆大島はどんな火山

伊豆大島は4~5万年前に海底で誕生し、2~3万年前に水面上に出てきた。

伊豆大島はフィリピン海プレート上に位置し、島全体が年に4cmずつ本州に向かって移動中である。

火山の一生が百万年と言われているため、「若い火山」といえる。

島の中央の三原山は、江戸時代後半から36~38年間隔で噴火を継続している。

現状で地下5kmにマグマがたまり続けていて、再度の噴火が近いと考えられている。

前回の噴火の際の溶岩流が、現在でも黒い模様として残っている。

黒い模様は、溶岩が「玄武岩」のためである。玄武岩は粘性が低く、固化すると黒くなる。

伊豆大島は噴火のほか、台風などの自然災害が非常に多い。しかし、その一方で災害からの再生も早い傾向がある。

2.伊豆大島の生きものたち

伊豆大島の生きものは、若くて活発な火山を中心とする島の自然と相互に関わり合い、常に変化しながら生きてきた。

(1) 植物の変化

①葉が大きくなる(ガクアジサイ、ラセイタタマアジサイ、ハチジョウキブシ、オオムラサキシキブ、タマユリなど)→海洋性気候、降水量の多さや湿度の高さなどに適応したためと考えられる。

②トゲが少なくなる(サルトリイバラなど)→採食者となる中大型哺乳類が分布していないことに適応したためと考えられる。

③花が小さくなる(シマホタルブクロなど)→花粉を媒介するマルハナバチの仲間がいないため、島に生息する小さなハチに適応したためと考えられる。

④花の香りが強くなる(ニオイウツギなど)→マルハナバチの仲間が少なく蛾を誘うために適応したためと考えられる。

(2) 動物の変化

①クワガタは本土のものと微妙に形態が変化→理由はよくわかっていない。

なお、島には朽木はあるが腐葉土は存在しないため、クワガタはいるがカブトムシはいない。

②カワラハンミョウやバッタは体色が黒化→溶岩(玄武岩)により、河原や海岸の土砂が黒いため、それに適応したためと考えられる。

③シマヘビは、昔は縞模様が明瞭であったが、最近では全体が黒化→②のケースと同様、周囲の色に適応したためと考えられる。

④アブラゼミの大量発生→現時点では原因不明。

動物の分布に関し、飛べない虫、小型哺乳類、ヘビなどは、流木に乗って島に漂着し、そのまま定着したと考えられる。

動物と植物の関わりとして、ヤブツバキは、海岸に漂着した種子をアカネズミが内陸部に運んだことで、島全体に分布が広がったと考えられる。

3.噴火後の植生遷移

伊豆大島の「裏砂漠」は、三原山の火口付近に所在し、35年前の火山噴火により焼野原になり、自然がゼロ・リセットされた地域である。

また、三原山北部の裾野は、240年前の火山噴火の後、自然が再生した地域である。

裏砂漠を起点に北部の裾野にかけて踏破すると、火山噴火後の植生遷移を確認することができる。

三原山付近では、以下の順に植生遷移が行われた。

①ハチジョウイタドリ→噴火から9か月後には焼け残った根から新芽が再生。

②ハチジョウススキ、サクユリ、ガクアジサイ、ヘクソカズラなど→溶岩流の跡など凹凸のある地形において回復しやすいという特徴あり。

③オオバヤシャブシ→根粒に放線菌が共生し、葉に窒素を残して落葉することで、土の栄養を作り、他の植物が生育する土台を形成。

④ハチジョウイヌツゲ、ヒサカキなど→溶岩流の影響の少なかった地域で順調に成長中。

35年前に一度ゼロ・リセットされた場所では、様々な植物がスポット毎に生育している。

240年前の火山噴火の後で回復した森では、ハチジョウイヌツゲ、ヒサカキなどが繁茂している。

ハチジョウイヌツゲ、ヒサカキなどは、根の状況は不明であるが、火口の淵に繁茂していることから荒地でも生きる力を持った植物であると考えられる。

噴火後の植生遷移の早さは場所により異なるが、これは風向や風の強さ、火山灰の粒径などが原因と考えられる。

島の一部にスダジイ、タブノキが巨木として残っていることから、このまま火山噴火が起こらないで植生遷移が進むと、最終的には島全体がスダジイ、タブノキの森になると推測される。

4.人との関わり

(1) ヤブツバキ-人との関わりで増加

ヤブツバキは火山灰や火山性のガス、潮風などへの耐性が強く、畑周りの防風林として活用された。

また、炭や油、工芸品の材料や、観光資源としても有用であるため人為的に植えられたこともあり、島内で300万本の椿があると言われている。

(2) 特定外来生物-人とは関わりなく増加

現在、伊豆大島においても、キョン、タイワンザル、タイワンリスなどの特定外来生物の増加による生態系への影響などが問題となっている。

キョンは貴重な植物や有用な植物への食害が大きく、駆除しても追いつかない状況である。

魅力あふれるコケ植物の世界

【開催日時】 2021年11月12日(金)19:00~21:20

【開催場所】 リモート(Zoom)

【講 師】 鵜沢 美穂子 先生 (ミュージアムパーク茨城県自然博物館主任学芸員)

【スタッフ】 元樹会(令和元年)

【参加人数】 62名

【報告者名】 伊藤 克博

<前半> コケの世界を以下のような用語をあげて、きれいな写真と映像で紹介してくださいました 。

◆コケの種類数…世界で約20,000種。被子植物(235,000種)の次に多いということ。

◆コケクイズ…「植物の仲間?キノコの仲間?」→一般の人の答えは半々らしい。(FITの方は大部分、植物と答えて正解でした)

◆コケは…①葉緑体を持ち、光合成をする ②胞子で増える ③維管束を持たない…②があり、キノコの仲間と思う場合があるとのこと。

◆コケと呼んでもコケではないものの紹介… ウメノキゴケ(地衣類)、クラマゴケ(シダ類)、ウチワゴケ(シダ類)、モウセンゴケ(種子植物)などの例があり。

◆コケ植物の分類…①蘚類(茎葉状) ②苔類(葉状) ③ツノゴケ類(胞子体のつくりが異なる)

◆葉…①蘚類(中肋が1本のもの、2本のもの) ②苔類(葉に切れ込みが入るもの、折りたたまれるもの)の説明あり。

◆蒴歯…蘚類の胞子のうについている突起。一重、二重、筒状、毛状、短いものの紹介。乾くと開く(サヤゴケ)→風で胞子を飛ばす。湿ると開くもの(ヒラゴケ属の一種)→胞子を水に流す。開いていく様子の動画やミズゴケが胞子を爆発的に放出する動画の紹介あり。(ウロコミズゴケは、はじけるときにかなりはっきりした音がするとのこと)

◆弾糸…苔類の胞子のうに入っているバネ状構造(ジンガサゴケ)と胞子のうが開くときに胞子をかき出すもの(ケシゲリゴケ)の紹介。

◆生殖器官…造精器で作られた精子は、水の中を泳いで造卵器の卵細胞までいく。蘚類の雄花盤、苔類(ゼニゴケ)の雄器床の紹介。雄花盤や雄器床は、スプラッシュカップとして精子を水で飛散させるとのこと。コツボゴケの精子は、最大17.1cm離れた雌株まで受精させることができたというデータの紹介あり。また、ジャゴケの精子は、天気が良い日が続き、水がかかると50cmも飛ぶとのこと。(動画もあり)

◆帽…胞子のうを守るもの。いろいろな形のものが紹介された。

◆無性芽…クローン生殖のさまざまな形の紹介あり。コスギゴケ、ミノゴケ、ゼニゴケ等。顕微鏡で見るとことのほか美しいとのこと。ヒメジャゴケは晩秋~冬に観察できるとのこと。

◆コケの一生とコケ暦…染色体数がnの茎葉体の雄株(造精器→精子)と雌株(造卵器―卵細胞)の時期と受精後形成される染色体数2nの胞子体の時期が交互に現れる一生を送ることが紹介された。コツボゴケでは、受精から胞子を飛ばすまで約1年。フタバネゼニゴケでは約3か月だということ。

◆身近な環境…場所によって、概ね生えるものが決まっているとのこと。ギンゴケは、コンクリートの上などに生育するとのこと。ゼニゴケは道端にも多い。ヒメタチゴケは日影の土に多い。エゾスナゴケは岩の上に。カラヤスデゴケは木の幹。ツノゴケの仲間は花壇の植え込みや水田などに多い。

◆森の中…亜高山帯針葉樹林のコケの仲間のセイタカスギゴケのように大柄なコケが多いとのこと。ヒカリゴケは、レンズ状の原糸体細胞が光を反射してひかるとのこと。

◆高山…マルダイゴケはいわゆる「糞ゴケ」で特殊な臭いでハエなどを呼び寄せるとのこと。絶滅危惧Ⅰ類のイシヅチゴケは、文字通りの石鎚山や立山などに生育とのこと。

◆湿原…湿原の宝石ともいえるミズゴケの仲間が多く、ミズゴケ属は世界に300種、日本では43種とか。オオミズゴケ、ムラサキミズゴケ、キダチミズゴケなどの美しい色が印象に残った。湿原は希少種の宝庫で、鵜沢先生は、絶滅危惧Ⅰ類のササオカゴケの雄株、雌株の分布を調べていらっしゃるとのこと。

◆水の中…世界最長のコケであるクロカワゴケが生育するとのこと。

◆水田…水面に浮かぶイチョウウキゴケが生育。また、水を抜いた時期は世界最小のカゲロウゴケも生育するとのこと。

◆雲霧林…世界で一番背が高いドウソニア・ロンギフォリア(ドウソニア・スペルバ)というコケが生育しているとのこと。また、葉上の極小ゴケのEphemeropsis tjibodensisの写真は印象的であった。

◆ルーペや顕微鏡で観る…一挙に世界が広がるとのこと。80年前の標本のホンシノブゴケの葉の顕微鏡写真は生きているようで驚きであった。ヤマトコミミゴケなどの生きている細胞の写真は本当に美しい。また、胞子もさまざまで面白いし、1~2ミリのチャボゴヘイゴケの写真も驚きであった。

<後半> 「企画展:こけティッシュ苔ニューワールド」(10/16~2/6の事前予約制)の見どころ紹介

〇コケの企画展は8年前に続いて、2回目。

〇キャラクターの紹介→「スギエッタ」「ゼニール」「ツノムッシュ」…可愛くてユニーク。

〇映像はプロとともに制作したとのこと。

〇ムービング・コケシアター…小さなお子さんは喜んで飛び跳ねたりもするとか。

〇大画面のオリジナル映像…「コケの一生」(約6分)。

〇~50倍の拡大模型の世界…形が実感!

〇多彩なアーチストの競演。魅力的な作品満載。テラリウムなどもおすすめとのこと。

〇貴重な「もののけ姫」の原画展示(実物!)

〇激レアな貴重標本大集合。~世界最長のコケ~ ~世界最大のコケ~ ~世界最小のコケ~ ~ウンチの上のこけティッシュなコケ(ヒメハナガサゴケ)~ ~古墳から見つかったコケ…1500年前、棺の人骨のかけらに! ~宇宙を旅したコケ~

〇コケと暮らすかわいい生き物…クマムシ、ミカドシリブトガガンボの幼虫(擬態)

〇タイプ標本だらけの化石展示…オオイシゴケ(秋田大学附属鉱業博物館所蔵品)、ヤベゴケ(国立科学博物館所蔵品)など

〇ちょっとマニアックなおすすめ展示: ①爆発!ミズゴケの胞子嚢、帽の模型など ②園芸に使われるミズゴケ類、ピートモス中のミズゴケ裂片(スコッチウイスキーとともに展示) ③日本コケ研究MAP ④残された標本の謎を解く(ex.キノボリツノゴケ)、コミック「変なものみっけ」にも ⑤ササオカゴケ ⑥チョウチンゴケの仲間で越冬するヌルデシロアブラムシ ⑦コケと菌類…「クリプトタルスAneura mirabilis」(菌従属栄養、真っ白なコケ)など

◎主な質問…… ・コケの胞子を飛ばす力は何? ・コケの生える場所は限定的? ・コケの香りの原因とその目的は? ・食べておいしいコケは? ・古墳のコケの写真は水につけて戻して撮影? ・コケの雑種はできる?種分化は? など。

まとめ・感想

全体を通して、先生のコケに対する愛情とこのコケの魅力を多くの人に伝えたい、という気持ちがひしひしと伝わってきました。特に先生のコケ帽子は印象的でした。「こけティッシュ苔ニューワールド」の企画展への意気込みも強く感じました。講演の中で紹介された、お写真や貴重な動画には目を見張るものがありました。視聴者からもぜひこの企画展に行ってみたい、という感想が多く寄せられたのも納得がいきます。私などはコケについての観察や知識はあまり多くないので、これを契機にしてさらに学習し、観察会などに取り入れていきたいと思いました。

森の昆虫の隠れ家「虫こぶ」の世界

【開催日時】2021年11月4日(木)19:00~21:20

【開催場所】リモート(Zoom)

【講 師】 井手 竜也 先生(国立科学博物館 動物研究部

陸上無脊椎動物研究グループ研究員)

【スタッフ】元樹会(令和元年)

【参加人数】58名

【報告者名】鳥崎 肇一

1. 虫こぶとは?

・虫が植物に作る構造で、専門的には「虫癭(ちゅうえい)」という。英語ではgall(ゴール)。植物の成長を操ることで、

植物に作らせる。食料や住みかとして使う。

・昆虫が、物理的刺激(産卵、摂食など)、化学的刺激(唾液、分泌液など)を与えることにより作る。

・直接加工して作ったものは虫こぶではない。

・植物が自ら作ったものも虫こぶではない。

・閉鎖型の虫こぶの構造は、中に壁があり、幼虫がそれを食料にしたり、それにより守られている。

2.虫こぶを作る昆虫と作られる植物

・タマバエ、タマバチ、ハバチ、アブラムシ、キジラミ、

ゾウムシ、スカシバガなどさまざまな昆虫が作る。

・植物は、木本から草本までさまざまである。

・作られる部位は、芽、葉、花、実、枝、根とさまざまで

ある。

・虫えい図鑑によると、国内では92科569種の植物から虫

こぶが記録されている。

・主な植物:バラ科(55種)、キク科(51種)、マメ科(26種)、ヤナギ科(25種)、イネ科(24種)、シソ科(23種)、

ブナ科(18種)、スイカズラ科(16種)、クスノキ科(15種)、マツ科(13種)、トベラ科(13種)

・植物の成長が盛んな所にできやすい。(例:ヒコバエ、低木など)

3.虫こぶを作る昆虫の生態

・昆虫ごとに決まった植物の決まった部位に決まった形、特徴の虫こぶを作る。

・虫こぶの形は、開放型と閉鎖型に分けられる。

・虫こぶをとりまく生物群集が形成されている。

・バラの葉の玉のような虫こぶとして、バラハタマフシがある。

・開放型として、サクラハトサカフシ(形成者=サクラフシアブラムシ)がある。

・閉鎖型として、クヌギハケタマフシ(形成者=クヌギハケタマバチ) 、シラキメタマフシ(形成者=シラキメタマバエ)

がある。

4.虫こぶを作る昆虫の生態・各論

・タマバエの虫こぶは、一番種類が多い。口が退化しているため、成虫の寿命は短い。寄生植物の開花や開葉に同調して

出現し、産卵する。

・タマバチは、クヌギ、ナラ類に多い。

・アブラムシは、袋状、萎縮状の虫こぶを作る。

・キジラミは、くぼみ状の虫こぶを作る。

・ヌルデミミフシという虫こぶは、多量のタンニンを含み、日本ではお歯黒に使われた。

・クリタマバチは、クリにとって有害である。

5.その他

・「日本原色虫えい図鑑(湯川 淳一、桝田 長 編著)(全国農村教育協会)が虫こぶに関するバイブルである。

高価な本だが、図書館にあると思われるので活用できる。

・ネット上では「虫えい同好会掲示板」があり、虫こぶに関する質問に対して教えてくれる。

まとめ・感想

虫こぶは、名前はきいたことがありましたが、今回、虫こぶの世界について、わかりやすくご説明いただき、イントロダクションとして、大変有意義でした。昆虫が植物を利用して、植物を操ることにより作らせるという不思議なものであることを知りました。また、形状や色彩が多様で、美しいものもあることがわかり、驚きました。これから自然観察する時には、念頭に置いて、虫こぶを探してみようと思いました。

樹木図鑑ができるまで 葉の形と森の生態系を考えながら

【開催日時】2021年10月7日(木)19:00~21:00

【開催場所】リモート(Zoom)

【講 師】 樹木図鑑作家、編集デザイナー 林 将之 (はやし まさゆき) 氏

【スタッフ】元樹会(令和1年)

【参加人数】69名

【報告者名】中林 和雄

【内容】ユニークな図鑑を通じてFITメンバーの多くがいつもお世話になっている林将之先生に、沖縄のご自宅からリモートで接続いただき、多岐にわたってお話しいただいた。

1. 樹木図鑑ができるまで

山口県の海沿いの豊かな自然に親しんで育った林先生は、一方でものづくりにも関心が高く、その両方に関わる分野である造園設計を志し、千葉大学に入学する。しかし、大学の庭園設計実習では、みな、実際の樹木のことをあまり知らずに、図面上に木をただ書き込んでいるのが実状で、どうも満足することができない。葉、樹皮、樹形から樹木を見わけられるようになりたいと強く思うようになった。

当時の図鑑は花や実の情報しか載っていないものがほとんどだったのだが、唯一、葉っぱだけで見わける図鑑に出会うことができた。それからはこの「バイブル」(尼川大録・長田武正共著『検索入門 樹木』保育社)を携え、日本中の樹木を観察してまわり、大学卒業のころにはほとんどの樹木を葉っぱで識別できるようになっていた。

造園設計関係の仕事には結局あまり魅力を感じられず、就職活動をせずに二年間フリーター(夢探し)の時間を過ごす。今のような樹木観察会などの機会もなく、例えばクロバイを同定するのに3年かかるなど、すべて独力で進むしかなかったが、自分で考え、試行錯誤で覚えることが身についたという意味でこれはラッキーだった。師匠がいたら自分には図鑑づくりはできなかったのではないか。知識は荷物、本は嫌い、その暇があればフィールドにいきたい。先に文献や先生から知識をつけると、実際のものを正しく見ることが難しい。

例えば、5枚の葉をつけたハルニレの枝の中でどれが典型的な葉なのか?と考えてみる。5枚の葉は5枚全部で一つの面を作り、重ならないように隙間を埋めている。そう考えると、左右非対称で先が太くなる葉の形が最も適していることが分かってくる。こういうことは本には書いていないもの。みんながみんな典型である必要はなく、それぞれが役割を果たせばいいのは、人間社会にも通じるあり方だ。

常に客観的に見ることを心がけてきた。主観を重視せず好き嫌いでは見ない。例えば地域による植生の違いは、マイフィールドだけにこだわっていたらわからない。だから、日本の森をまんべんなく見ることを心掛けて日本中を旅していた。

蓄積した資料を出版することを勧められ、出版社に持ち込んだが、「ここまで作れるならうちに入れ」と言われ、マルモ出版に入社、雑誌『ランドスケープデザイン』を手伝う中で、取材・撮影・編集・執筆・レイアウトデザイン・色校正・印刷という本づくりのあらゆる工程を経験した。

やがて雑誌『My Garden』で「木の名前を覚えたい」という連載を持つようになり、スキャン画像を掲載、自分で記事も書いた。これが読者アンケートで第一位をとり、手ごたえをつかむ。そのころHP「こ・の・き・な・ん・の・き」も立ち上げる。HPは今も自分の活動のベースになっている。

「偉い先生より、覚えたての人が教えた方が分かりやすい」。これが、そのころから今も続く信念。初心者の気持ちを忘れないうちに図鑑を作りたく、出版社を二年で辞めて独立し、図鑑の既成概念を覆すことを目指した。こうして27歳で初めて作ったのが『葉で見わける樹木』(2004年 小学館)だった。素人代表として、葉から調べられるように検索表・一覧表をつけ、分類順や、変種、品種にこだわらずに親しみやすい解説を心掛けた。22歳の頃自身で編み出したスキャン画像の方法を用いた図鑑であり、撮影からレイアウトまですべて著者が行う。これが出版社の予想に反して非常に売れ、次々と執筆依頼が来るようになった。それからほぼ毎年1-3冊、何かしらの図鑑を作ってきた。

2.私の図鑑紹介と裏話

・『樹皮ハンドブック』(2006年 文一総合出版):自分が欲しいと思う図鑑を一から作った。一年間かけて取材、撮影。文一のハンドブックシリーズで過去最高の売り上げ。

・『紅葉ハンドブック』(2008 文一総合出版):どの木が何色に紅葉するかの資料はなかった。すぐにスキャンしないと色が抜けるなど苦労が多かった。

・『樹木の葉』(増補改訂版2020年 山と渓谷社):自身の図鑑の集大成、現場で見わける同定テクニックの紹介。1300種掲載。主のレベルで和名・学名を掲載、変種はその中で解説。

・『琉球の樹木』(2016年 文一総合出版 共著):夢の沖縄移住の口実。2年半かけて制作。筆者にとっての最高傑作。

・『おもしろ樹木図鑑 びっくり!ヘンテコ!不思議!』(2021年 主婦の友社):小学生でも、木の名を自分で調べられる。今、著者の一押し。

・『しぜんかんさつガイドブック校庭/まち/里山のかんさつ』(2019年 ほるぷ社)

・『葉っぱはなぜこんな形なのか?』(2019年 講談社):初めてのエッセイ。心理テスト、オオカミ導入のことなども。

3.心理テスト

「あなたは木です/今から葉をつけます/どんな形の葉をつけますか」という設問による心理テスト。Zoomの「手をあげる」機能を用いて、実際に行った。

葉っぱのタイプは、ギザギザの葉、なめらかな葉、切れ込みのある葉、大きな葉、はね型の葉、ハリ型・ウロコ型の葉の6種類。葉の形=いかに光合成するか、生きるための栄養(お金)を得る方法≒仕事観(労働観)、という発想のこのテストは、それぞれのタイプの樹木の生態を、ヒトの仕事の流儀の類型と結びつけたもので、今回のテスト結果については、参加者の約半数が「あたっている」と回答した。詳細は上記『葉っぱはなぜこんな形なのか?』を参照。

4. 崩れた生態系

本当に怖い生き物は?

クマ16人、イヌ15人、ヘビ60人、ハチ174人、サメ0人。過去10年間の被害による国内死者数はハチが圧倒的に多いが、報道の扱いには偏りがある。クマ被害は珍しいからこそニュースになる。

大室山などをはじめ、シカの多すぎる森が全国的に非常に増えている。林床植生がなくなり、高木も樹皮を食われ、枯れる。土壌が流れ、山体崩壊 シカ・ヒル・クマも里に降りてくる。

日本の生態系ピラミッドの頂点は誰なのか。多くの例では、てっぺんには猛禽類が置かれており、シカもイノシシも描かれてはいない。だがいま、シカやイノシシは誰にも襲われない。 日本の本来の生態系ピラミッドの頂点はオオカミと猛禽類のはずだったが、100年前に人間がオオカミを絶滅させてしまったため、猛禽類だけが残されている。現在の日本の生態系は、植物の減少、シカ・イノシシ・サル・カモシカといった大型草食動物の増大が顕著で、大きくゆがんでしまっている。

現在、シカの有害駆除は年に40-50万頭だが、食用になるのはその1-2割という不自然さで、放置死体をクマが食べる問題も起きている。イエローストーンでは1995年にオオカミ再導入で類似の問題がかなり解決された。日本ではオオカミ再導入には反対論が多いが、研究さえ真剣にされていない状況には疑問がある。

葉っぱのことにとどまらず、大変多岐にわたる問題提起があり、実りあるレクチャーだった。講演終盤のオオカミ再導入の話題には、多くの参加者が関心を示していたようだ。なにより既成概念にとらわれずに、自らの興味と思考によって人や自然をとらえていこうとする林先生の姿勢の一貫性は、しなやかな強さを感じさせた。ズーム機能の活用もおもしろく、チャットによる感想も充実していた。

この地球(ほし)に森と土とヒトが生れるまで

【開催日時】2021年9月2日(木)19:00~21:00

【開催場所】リモート(Zoom)

【講 師】 森林総合研究所 藤井 一至 先生

【スタッフ】元樹会(令和1年)

【参加人数】 82名

【報告者名】小河 直孝

【内容】

1土とは何か

「土」は植物をささえる自然物を指し、「土壌」と言う場合は、耕作できる肥沃な土をさす。月や火星には土は存在せず、地球46億年の歴史の中でも、土があるのは最後の5億年だけである。5億年前、海から植物が上陸し、その植物の遺骸や生成物が分解した残留物(腐植)と、風化した岩石がまじりあい、土ができた。この作用にかかわっているものに、水、空気、微生物がある。現在多くの土は、ミミズやダンゴムシなどの土中生物が体内に取り込み排出した結果、軟らかな団粒構造になっている。

2 土のきた道

5億年前頃、最初に陸上に進出した植物は地衣類とコケ類であった。それらは生活の過程で岩石を溶かし、酸を排出して海を徐々に酸性に変えていった。海の酸性化を嫌った植物のシダ類や、ミミズなどの動物類も4億年前頃に上陸した。3.5億年前頃、シダ類は巨大化し陸上を覆ったが、その頃には巨大化した昆虫類や進化した動物類の食害にあい、またカビ類など微生物にも侵されていた。 3億年前頃、これらを克服する進化を遂げたのが裸子植物の針葉樹であった。針葉樹はリグニンを含む細胞を作り微生物や動物から身を守る事が出来るようになった。この時期に倒れた樹木は微生物に分解されず地中に残って化石化して石炭となった(石炭紀)。 炭素が地中に蓄積されると、地上の寒冷化が進んだ。この時期に樹木は進化し広葉樹が出現した。針葉樹は北方に、広葉樹は温暖な地域に生息する住みわけが起きた。 一方微生物も進化して、リグニンを分解できるキノコ類(菌根菌類)が出現した。この結果、植物のリサイクル循環が完成した。現在多くの植物はこの菌根菌類と共生しながら生きている。このような長い期間の生物間のせめぎ合いによって現在の生態系が形成された。

3 世界の土、日本の土

世界の土は大きく12種類に分けられる。(アメリカ農務省土壌分類による) 最初にできた土は未熟土で、砂、粘土に腐植が混じったものである。これらの未熟土は母岩の性質や環境の働きなどによって異なる性質を持つようになった。 そして分布には偏りがある。

日本の土は大きく3種類に分けることが出来る。①森の土は茶色で粘土質の成分が多い。②台地の土は黒で、黒ボク(火山灰土壌)成分が多い。③田んぼの土は灰色で時として還元された鉄の薄い青色になる事もある。 日本の火山灰土壌は九州、関東、東北、北海道の東側に広く分布しているが、この地域は縄文人の生活圏とも一致している。縄文人は森を焼いて草原を作り生活していたかもしれない。

畑の黒ボク土は戦後までやせた土地と考えられていた。昔の人たちはこの土地でも育つソバを栽培していた。現在では根菜類の栽培が盛んになっている。 田んぼの灰色の土は川が運んだ肥沃な土を含む養分の豊かな土であり、2000年以上日本で持続的に使われてきた魅力的な土壌である。この豊かな土壌の地域も洪水、津波などの被害に遭うことがあった。(それは地層の発掘から分かる)すべてが良い事ばかりではない事も知っておくことが大切である。

4 いい土とは?

一般に通気性、排水性が良い土(団粒構造、腐植) 保水性、保肥料性が良い(粘土、腐植)、 中性(乾燥地、水田)、 病気にかかりにくい土(生物多様性高い)が挙げられる。この条件の多くを満たしている土は世界の穀倉と呼ばれる、パンパ、プレーリー、チェルノーゼム(黒土地帯)旧満州にあり、遍在している。人類の歴史を見ると、我々の祖先はこの肥沃な土地を生活の場として進化してきた。ホモサピエンスの祖先は中央アフリカでゴリラなどの祖先との競争に敗れ、東アフリカの肥沃地に移住した。そこで生活しながら進化し人口を増加させた。増えた人々は新しい生活の場を求め世界中に移住していった。移住先は土の良い地域で食料が得やすい場所であった。さらに肥沃な土地で農業をすることによって単位面積当たりの人口扶養力が飛躍的に増加し、70億人を超える現在の世界の人々が生活できるようになった。

5 世界の土はいま

地球の面積の29%が陸地であるが、この中の71%が居住可能地域である。その中の50%が農地であり、37%が森林である。(Our World Data) 細かく見ると陸地面積の11%の肥沃な土地で60億人分の食料生産をしているが、この肥沃な土地が衰えてしまう現象が起きている。アメリカでは黒い肥沃な土がここ50年で半分になったと言われている。土の劣化と人口増加で増えた食糧需要を補うため、新たな農地をつくる森林伐採がアマゾンで起き、地球の温暖化に悪影響を与えている。また、1cm土ができるのに日本では10年、アフリカでは100~1000年かかるとされている、貴重な土の劣化を防ぐことが大きな課題となっている。 地球の農地はそろそろ限界にきて手当てが必要な状態になっていると考えられる。

6 土のこれから

私たちの食生活の中には外国から輸入された食材が大量にある。食材の源は外国の土であると考える事ができる。カナダから輸入した牧草を食べた乳牛から搾乳する牛乳は、カナダの土を消費している事になる。このように知らず知らずに形を変えた土とかかわっている「バーチャル・ソイル」に気が付いて欲しい。そして、土10gに約100億個の細菌がいて物質循環や食料生産を支えている。土の細菌は互いの拮抗関係で安定した状態を保っている。このような意図しない多様性によって保たれている土の世界は人間の社会や生活を考える参考になると思う。

まとめ・感想

・一握りの土にも五億年、100億個の細菌の重み

・世界には12種類の土

・肥沃な土は局在。人口分布に影響

・バーチャル・ソイルという視点

・ミミズや土に学ぶ必要性

藤井先生には「土」を掘り下げて、いろいろな視点からお話しいただきました。

生物の基本になる「土」を見直し、「土」を忘れないようにしたいと感じました。

風を利用する花たち

【開催日】2021年7月1日(木)

【開催場所】リモート(Zoom)

【講 師】 田中 肇 先生

【スタッフ】元樹会(令和1年)

【参加人数】68名

【報告者名】有山 尚夫

【内容】

風媒花5つのタイプ

イタリアのDelpinoは19世紀半ばに、風媒花を 雄花やおしべの形態や機能を考慮にいれ、5クラスに分類した(Knuth 1898による).

1.尾状型

細長くしなやかな中軸に雄花が多数ついた花序をつくり、風に花序が揺らされたとき花粉が放出される。ハンノキ、アカシデ、シラカシ、等。ハンノキは枝先に複数の尾状花序を垂らし、雌花は雄花より高い位置に上向きに出ている。冬の寒い時期に開花するのは、葉が無い時期の方が効率的に受粉できるためらしい。シラカシは、今年伸びた新しい枝に雌花を付け、昨年の枝に雄花をつける。シラカシは虫媒花から風媒花に戻ったといわれており、ハンノキよりも進化しているといえる。クリの雄花は、立ち上がっており、昆虫に花粉を運ばせる形態となっている。

2. 垂下型

花粉が落ちやすいよう雄花や両性花が下向きに咲 く。カナムグラ、スイバ、オオブタクサ、等。カ ナムグラは、雄株と雌株があるが、非常に目立ちにくい。一方、虫媒花であるキュウリは、雄花雌花とも似た形で目立つ色となっている。カナムグラの雄花は細い花糸に葯がついており、風に揺られると花粉が飛びやすい構造となっている。スイバも、雄株雌株。雄花の葯がスプーン状の形をしており、花粉が乗っている。花が揺れると花粉が飛ぶ。雌花の柱頭が発達し、多数に分かれ花粉を受けやすい形状となっている。オオブタクサの雄花は、頭状花序で花は下向きに咲く。開花時おしべが伸び、花粉が露出する。スギは、大量な花粉を飛ばす。雄花ひとつで花粉24~44万個、1ヘクタールの杉林では、ミカン箱6-7個分もの花粉が出ることになる。スギの雌花には、柱頭は無く胚珠の口に0.1mmの受粉滴(液体)が出てきており受粉する。花が下向きなので、下から上がってくる花粉からしか受粉できない。非常に受粉の効率が悪く、タネ1個に200万個の花粉が必要と言われている。

3.長花糸型

細く長い花糸の先に葯が付き、風に揺られた葯から花粉が舞う。イネ、ホソムギ、ジュズダマ、ススキ、オオバコ、等。イネの開花時間は約1時間。開花するとおしべが出てきて花粉を飛ばす。オオバコは、風の少ない地面に生える。めしべは花粉を受けやすいようにブラシ状、花穂の下部から上部へ成熟が進み、めしべが枯れ始めておしべが出てくる。同じ花穂での受粉ができないようになっている。オオバコは虫媒花でもある。

4.不動型

雄花やおしべが動きやすいとか花粉を弾き飛ばすなど、積極的に花粉を散布する機構が無い。スズメノヤリ、オオオナモミ、クロマツ、等。スズメノヤリは、開花の始めに花柱を出し花粉を受ける。その後おしべが露出、上向きにしっかり花についており強い風が吹かないと花粉は飛ばない。オオオナモミは、1つの花序の元の部分に2つの雌頭花、花序の先の部分は多数の雄頭花となっている。雄頭花の葯が裂け、風により花粉が飛散する。クロマツは新しい枝の先に雌花、雌花の元に雄花をつける。花粉には気嚢がある。受粉後1年2か月で受精、秋に種子ができる。

5.弾発型

開花時、おしべの先端は花の中心に向けて曲げられており、開花すると花糸が急激に反転しピッチングマシンのように花粉を投出する。カテンソウ、クワクサ、等。カテンソウの雄花には5本のおしべがある。おしべが熟すと1本ずつ飛び出し花粉をはじき飛ばす。

花粉粒の大きさと散布様式

風媒性植物の花粉サイズは、散布様式で異なっている。弾発型が最も小さく、強風型(不動型、尾状型、垂下型)が中間、長花糸型が最も大きい。

弾発型は風の通りの悪い場所で生育しており、小さい花粉を空中に長くとどまらせる。長花糸型は、イネ科、カヤツリグサ科等、群生しているものが多い。花粉が柱頭に着いたときに花粉管を早く伸ばし早く受精させるため大きな花粉が必要となる。強風型は、弾発型と長花糸型の中間のサイズとなっている。

最後に田中先生からひとこと。ニッコウキスゲは、一日花と言われているとNHKで放映されています。また図鑑にも同様な記載があります。尾瀬の総合学術調査で、2日間咲いていることを確認しています。このことを広めて頂きたいとのことです。

まとめ・感想

風媒花には、いろいろなタイプがあり、様々な環境の中で受粉の効率を高めようとする工夫がなされていることがわかり

ました。

クモと環境・進化

【開催日】 2021年6月3日(木)

【開催場所】 リモート(Zoom)

【講 師】 新井 浩司 先生

【スタッフ】 元樹会(令和1年)

【参加人数】 75名

【報告者名】 浅井 記子

【クモ類の起源】

クモ類は節足動物の一つ、その起源は5億年前の海にいたウミサソリの仲間と考えられている。ウミサソリはクモ類と同じ鋏角亜門の一つであり、クモ類に近いと分類される。その後徐々に生物が上陸して進化、3億年前のさらに少し前石炭紀に植物や昆虫が現れ、その少しあとに原始的なクモが現れたと考えられる。現在も見られるハラフシグモ類は原始的な特徴を持ち、生きた化石と呼ばれる。

【クモの進化】

3億年前から2億年前ぐらいの間に進化を繰り返し、約2億年前には今の形に近いものが現れて、今日見られるような様々な生態と姿に多様化、繁栄している。

現在、世界で約5万種、日本では約1700種が知られるが、多様性の具体的な道筋はまだよく分かっていない。 大まかな分類は疣が腹の中心にある中疣亜目と後ろにある後疣亜目に分かれる。後疣亜目はさらに、ハラフシグモ下目に似ているがより進化しているトタテグモ下目と大半のフツウクモ下目に分かれる。

フツウクモ下目は網を張るものと網を張らない徘徊性のものが含まれる。

ハラフシグモ下目は、大きな特徴として腹部背面に体節の名残であるキチン板を持つ。書肺(呼吸器官)が4つ、体はガッシリしている。糸疣は腹面中央、糸を出す能力は低めで振動で餌を感知して捕らえる。生息地は九州より南、発見者に因みキムラグモ(ハラフシグモ科)と呼ばれる。斜面に穴を掘り、掘り出した土に糸を少し混ぜて蓋を作り土中生活をする。

トタテグモ下目も体はガッシリ、書肺が4つでハラフシグモ類と共通するが、体節が退化してキチン板はなく、薄く柔らかい皮膚の状態。糸疣は腹部後端にあり、糸を出す能力はハラフシグモ類より発達している。

フツウクモ下目は、現在目にする機会が最も多く様々な生態・姿のものがいる。キチン板はなく、糸疣は腹部後端、書肺は2つである。出す糸は自身の3倍くらいの重さを支える強度がある。網を張って餌をとり、身を守る住居とするものから網を張らずに徘徊して獲物を捕らえるなど地上の様々なところへ進出した。

【クモの適応放散】

1 糸を出す能力の進化

餌となる昆虫などが適応放散するに伴いクモ類の多様化が進んだものと推測できる。その手段として糸が重要なポイントと考えられる。ジグモやヤチグモは地上に進出して糸を張り地上へ生活の場を広げて狩りの機会を得た。公園の植え込みなど樹上・空中へ進出して餌を待ち受け造網に特化して糸の罠を進化させて様々な環境へ進出していったクモ類もいる。

一方網を張り、回収するにはエネルギーを必要とするため網無しに特化した一つがカニグモ科、餌が取れないなら張らなくてもいいと考えて花の上で待ち伏せ、蜜を吸いに来る昆虫を強大に発達した前足で捕まえる。ハエトリグモ科は二つの網膜の像を利用して獲物との距離を測りジャンプして捕まえる。

2 環境への進化

地上のあらゆるところへ適応していった一つとしてミズグモの例がある。ミズグモは糸で空気のドームを作り水中(真水)で生活する。水面に尻を出し、尻と腹部の毛を使って水面から空気を運び部屋を広げる。

繁栄してくると競争も生じるため、微妙な条件の違いによって棲み分けるようになり、一見似ていても微妙に種分化していく。

ハシリグモの環境の例

スジアカハシリグモ:山道、沢沿いの斜面林など。八王子、青梅、高尾などの林道に見られる。

スジブトハシリグモ:明湿地、ため池、水田など。

ババハシリグモ:圃場整備されていない谷津田、土水路。

スジボソハシリグモ:明湿地、水田など。

イオウイロハシリグモ:公園緑地、林縁、草地、池周辺など。区部の公園で見られるのはこれぐらい。個体変異(黄色や まだら)があるのが特徴。

【まとめ・感想】

クモの進化には自身が出す糸が大きくかかわっているとのこと、土中や樹上で、果ては水中での多様な生活の様子を見ることができた。網の張り始めから完成まで、粘性のある糸とない糸を巧みに使い分け、回収しながら横糸を張っていく映像にも魅せられた。改めてクモの魅力を知る機会となった。終了予定時刻を過ぎても質問が続いたことはその表れと言えるだろう。クモ類への見方が広がる機会をいただいた研修となった。

________________________________________________________________________________________

「安全研修『安全対策の手引き』の使い方、他」

【開催日】2021年4月1日(木)

【開催場所】リモート(Zoom)

【講 師】 入江 克昌 氏(FIT安全部会長)

田口 農雄 氏(元FIT事業部会長)

瀬川 真治 氏(前FIT事業部会長)

【スタッフ】元樹会(令和1年)

【参加人数】49名

【報告者名】星野 寛

1.「安全部会から」(入江講師)

①CONE保険申請状況

月平均13~14件の申請があり、全国の6~7割がFITの申請となっている、FITの活動が盛んであることを示している。2020年度はコロナの関係で前年度までの年間平均の4割強となっており、保険を使う事故もなかった。

②過去の事故例

転倒・転落による事故は野外活動における事故で圧倒的に多く、山歩きになれていない人による事故が多い、FITメンバーによる配慮が必要である。事前の下見、チラシ等での注意喚起等の事前準備が必要と説明がありました。ハチへの対応については、近づかない、払わないが原則、刺された場合のポイズンリムーバの使い方を経験豊富なFITメンバーから教えてもらうことを薦めるとの事。

③CONE保険の詳細

2021年度から、それまでのAの活動(85円)に日帰り登山(標高1000m迄)の条件が付けられた。この範囲内での活動に限ることとなる。1000mを超える活動の場合はCの活動(706円)となる。その場合はCONE保険ではなく他の保険での対応が必要となる。また、CONE保険では林業体験は対象外となるため、その場合はグリーンボランティア保険での対応となる、FIT安全部会で対応可能との事。

事故が起きた場合、事故報告書、活動計画書、事前参加者名簿が即座に提出が必要となる。事故後には保険会社に確認されるものとして活動計画書などを作成して欲しい。学校主催の行事にFITメンバーが講師として参加する場合は、学校が申請する保険に入れてもらうこと。CONE保険では報酬が伴うため傷害保険は対象外となる。

④安全術を身につけるには東京防災救急協会(各消防署が開催)の「上級救命講習」、赤十字社の「救急法基礎講習」を受講してスキルをメンテナンスすることを薦める。

⑤もし事故が起きたら

・冷静な判断、他の参加者の安全確認、リーダとの連携、重大事故は応急手当が求められる。記録として事故発生時間、場所、状況を記録し、FIT-MLへ報告、その後保険の適用となる。

・事後報告(いつ、どこで、どんな事故か、傷病の程度)をFIT-MLへ報告、事故報告書を作成し安全部会長へ提出、保険手続きとなる。

⑥初夏の親子観察会の前に安全研修(野外実践編)を実施します。

(まとめ・感想)

入江安全部会長から、最新のCONE保険申請状況、過去事故例では講師本人の事故体験もあり具体的で実態にあったお話を聞くことができた。また、今年度からCONE保険の変更点と対策など保険を使う側に立った目線で説明いただいた。今後、我々がイベントの実務として考えなければならない保険の内容や身に付けなければならないスキルについて整理する時間となりました。

2.「低山はいかいができるまで」(田口講師)

2005年にFITに加入したが、当時はクラフト関連のイベント(キャンピングショ-、高尾山みどりの日、日比谷公園等)が多かった。クラフトばかりでFIT内でも高尾山や他の山にも登ったことがない人や登山靴が何か分からない人も多かった。そのため「森林インストラクターはもっと山に馴染まないといけない」との想いから、①仲間でアウトドアをやる、②低い山で実施する、③先輩との交流も必要、④高尾山だけでなく他の山も知る必要がある、⑤関東一円の山を知る、⑥イベント能力を付ける、ここから2009年に「低山はいかい」と命名し発足した。

第一回目は2009年6月24日(水)高水三山で開催を予定し、8名の参加があったが梅雨時期で当日は雨、集合してから決行か中止か様々な意見もあったが安全を考え中止とした。次回は7月31(日)、女性の方がガイドブックのみで企画された内容で下見に行ったが、峡谷を降りる危険個所があり、低山はいかいの趣旨から外れたため別の場所へ変更して下見を実施した。山登りの安全は、「登り優先」を守ること、これを行動にする人が少ない。登って来る人を見たら下り側が止まって行き過ぎるのを待つ、これが基本です。

(まとめ・感想)

田口講師から、講師本人のFITとの関わりや「低山はいかい」が誕生した経緯をお話しいただくとともに、安全への基本的な所作を講演いただいた。年次の浅い私達にとっては過去のFITの雰囲気を知る良い機会となりました。まだまだ、FITの昔話は聞きたいと思いました。コロナ禍でイベントの打ち上げ等の飲み会の場がなくなり、年代を超えたコミュニケーションが少なくなっているところで、今回の田口講師のお話はとても新鮮なお話でした。もっと伝えたい先輩方や聞きたい後輩は多いのではないかと思いました。

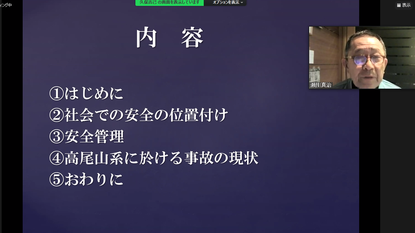

3.「安全について概要」(瀬川講師)

①社会での安全の位置付け

現場の管理は、Q:品質、C:原価、D:工程、S:安全、E:環境の5つの管理で構成されています。記憶に新しい小林化工のみずむし薬害問題を例に各管理のどこが欠けていたかについて具体的にお話があり興味を引きました。管理方法はP・D・C・Aを回して実施します。

②安全管理

人間の行動特性には(錯覚、不注意、近道行動、省略行動)がある、これをハイキングの場合を事例としてお話があり、この対策についてのお話がありました。そして「ハインリッヒの法則」として1件の重大事故には29件の軽傷事故があり300件のヒヤリ・ハットがある、このヒヤリ・ハットを可視化して手を打つことで重大事故を防げる。その可視化ツールとして「ヒアリ・ハット チェックシート」「ヒアリ・ハット体験報告書」や「KYシート」活用することが大事です。

③高尾山系での事故の現状

最近の事故件数を示していただき、意外と多いと感じました。そして具体的な事故事例のお話があり、日本一登山者の多い身近な高尾山では危険個所は少ないと思いがちでしたが、事故事例は一歩間違えれば自分の周りにも起きたかもしれないと感じながら聞きました。最後に、森を案内する時の対策として「自分の身は自分で守る」「一言掛け合う」を基本に「マ・モ・ル」(マ:マナー、モ:モラル、ル:ルール)が求められる時代、「安全は心と時間のゆとりから」です、と締めくくられました。

(まとめ・感想)

瀬川講師から、冒頭に「人間は間違いを犯す動物です、それを前提に物事を進める必要があります」とし「安全は全てに優先する、しかし一番後回しにするのが安全です」と話があり、今回は難しい話になるのかと思っていましたが、実際にご自身が建設業務に携わって経験した安全管理などから、事故分析の必要性、ヒヤリハットの共有などを具体的な事例を用いてお話され、理解しているつもりでも分かり難い漠然とした「安全」を整理して考えることができました。今後の活動に活かしたいと思います。

2021年3月4日(木)「日本文化と植物」(リモート)

【講 師】石井 誠治 氏(FIT会員)

【スタッフ】みわの会(H30)

【参加人数】79名

【報告者名】樋口利彦 写真:芝原 久

【内容、まとめ】

石井氏の講演は、鎌倉の鶴岡八幡宮の大イチョウの倒木(2010年3月10日)のことから始まりました。その後イチョウは再生することができましたが、氏によると観察記録から、現在再生しているイチョウは同じ遺伝子だが、元の根や幹から再生したのではなく、挿し木をして発根したものを植えこんだものであるとのこと(もう少し詳しい経過は配布資料参照、ファイル交換サービス)。

倒木した当時の観察記録(写真等)の説明がある中で、幹の空洞に不定根がみられたことから、倒木前はこの不定根が地面につながりそこから水分を吸収していたことが推定できるそうだ。そうした点では不定根を養生するのは大切なことと理解できました。

その後も大木のイチョウの講話は続きましした。遊行寺(藤沢市)のイチョウも大きいし、巨樹ともいわれる北金ヶ沢のイチョウも幹回り22mあり、こうしたイチョウの大木は遺伝的な系統とも関連しているとの研究もあるようです。巨樹、大木のイチョウは東日本に多いこと、そして雄株が多いといわれます。巨樹巡りの観察もこうした背景を知って出かけると科学的な見方ができるのかもしれないと思いました。

話題は五節句とそれに関連する植物の話に移りました。まずは人日の節句(じんじつ、一月七日)。七草(せり(セリ)、なずな(ナズナ)、ごぎょう(ハハコグサ)、はこべら(ハコベ)、ほとけのざ(コオニタビラコ)、すずな(カブ)、すずしろ(ダイコン))入りの粥を食べ、無病息災を願う節句。配布資料の表紙を「竹の鉢に寄せ植えされた七草」の写真が飾っていました。このように実際七草を見て、育て、食する体験が続けば七草粥の意味が分かっていくような気がします。

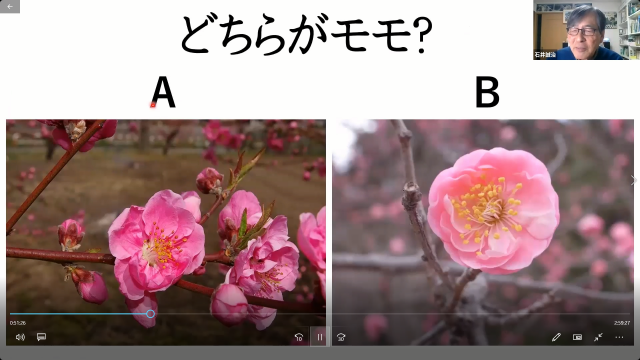

上巳の節句(じょうし、三月三日)。健康と関連し、昔は人形に自分の災厄を托して川や海に流していたといいます。雛祭りとして華やかさをもつようになったのは江戸時代のころからのようです。この節句と関連する植物は桃ですので、講演者は桃とそれに似た花の写真を示し、どちらが桃の花なのかを当てるクイズをいくつか準備していました。似ているので言い当てるのは難しいものですね。

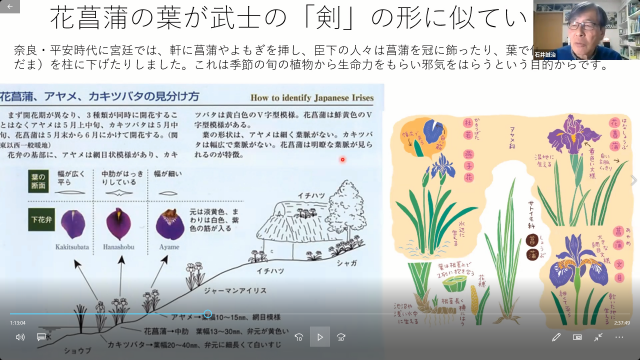

端午の節句(たんご、五月五日)。兜やこいのぼりを飾りしょうぶ湯に浸かり、かしわ餅やちまきを食べてお祝いをするわけですが、しょうぶ湯はショウブの葉を使うのであり、アヤメ、カキツバタ、花菖蒲とは違う。講演者から参加者への突然の質問「アヤメ、カキツバタ、花菖蒲の区別をどのようにしていますか」があり、参加者のお一人が正解を即答していました。即答の様子を見て、私が観察会の直前におさらいをしている(外花被片に網目状の模様の有無、斑紋の色など)のを思い出し、自分への反省を感じました。

七夕の節句(たなばた、七月七日)。資料にカジノキの写真が大きく写されていました。あまり見かけないのだが、ヒメコウゾとのかけ合わせでコウゾとして栽培されてきたとの説明で、親しみをもちました。カジノキも、紙だけでなく糸の繊維として使われていたとのこと。糸というと綿、絹、麻を連想しますが、それらだけでないようですね。

重陽の節句(ちょうよう、九月九日)。邪気払いと長命を願う節句です。九は陽の数字であり、それが重なる日なので(九月九日)重陽というようです。菊の花が関連するので、資料には小花の構造が記されています。

次に正月と関連する松竹梅の話題になりました。松に関して、アカマツやクロマツの葉は2葉だが、1年目の松葉は1葉であり、脇から短枝が出て2葉になるとの話を聞き、今度実生を観察してみようと思いました。竹については孟宗竹、真竹、破竹の3つが紹介されました。孟宗竹の筍はおいしいのは知っているが、破竹のもうまいとのことだそうで、今年の春は食べ比べてみたいですね(ただし孟宗竹の筍は4月、破竹の筍は5月なので直接の比較は難しいかもしれません)。真竹は竹材としての用途は広い。破竹はどんど焼きの時に利用されるとのこと。燃えるとき節の空洞がはじける音(パーンという音)をさせながら割れるようです。

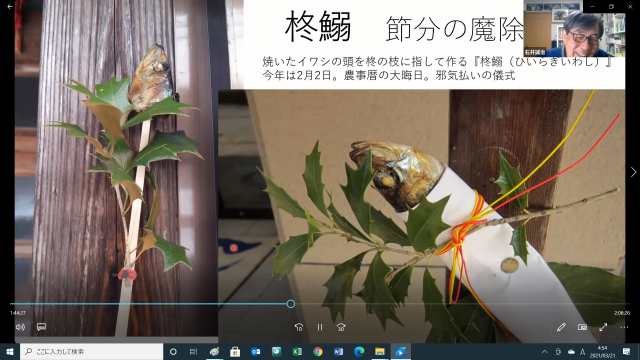

節分と言えば豆まきです。「鬼は外、福は内」と言いながら大豆をまく風習。豆に関連してどのような豆が身近にあるかを講演者から質問を受け、参加者は小豆、ささげ、ひよこ豆、落花生、ソラマメ、エンドウ豆などを上げていました。また節分では魔除けとして柊鰯(ひいらぎいわし)が飾られます。焼いた鰯の頭を柊の枝に挿して作るとのこと。

おそらく、このように植物たちを日本文化、伝統的生活文化からも見ていくと、植物の知識も広がりが出てくるのだろうなと思いました。

楽しい話が9時半ごろまで続き、終了となりました。軽妙な語りの講演に身を乗り出して聞き入りました。講師の石井氏に感謝申し上げます。