2023年度 木の日研修

聞き手の心に響く話し方

【開催日時】 2024年2月2日(金) 19:00~21:00

【開催場所】 リモート(Zoom)

【主 催】 森林インストラクター東京会

【講 師】 石井誠治氏(環境カウンセラー、

樹木医、FIT会員)

【スタッフ】 みきの会(令和3年)

【参加者数】 53人

【報告者名】 平岩昌子(令和3年)

【内 容】

研修は石井講師からの一方的な解説ではなく、受講者の経験や知識を共有するため全員参加型の対話形式で行われた。

内容は観察会でのアイスブレイク(導入部)に絞り、いかに参加者に関心を持たせるか、リラックスして話を聞いてもらえるかを主題として進められた。

諸先輩方のアイスブレイクの具体例を抜粋した。

〔1〕質問形式で参加者の関心を引く

①〈ご飯を食べる器を茶碗と呼ぶのはなぜ?木椀に漆を塗るのはなぜ?〉

食器の起源は木椀だが、千利休の茶の湯の影響により茶碗を使う習慣が生まれ、江戸期には焼き物の大量生産が始まり、 安価になったことで庶民の生活にも浸透した。炊き立てのご飯や淹れ立てのお茶の入った茶碗は熱くなるが、木椀には熱くならない利点はある。

木椀は腐りやすいのが欠点だが、漆で補強することで劣化を防ぎ今日まで残っている。

漆は世界最高の被膜材で中国伝来説が従来はあったが、縄文時代にはすでに加工技術があったといわれ、近年では日本から中国へ技術が伝わった説が有力である。

→ 身近な話から日本固有の文化に話をつなげる

②〈葉っぱが緑色なのはどうして?太陽光線の波長と光合成との関係〉

葉は緑色に見えるが、葉が緑色の光を発光しているのではなく、葉が緑色を反射しているため。太陽光線にはすべての波長の光が含まれていて葉に光が当たると、青色光と赤色光を吸収して光合成に利用されているが、緑色光は吸収されずに反射しているため緑色に見える。

→ 大事なのは正解を導き出すことではない、考えるきっかけをつくること

〔2〕ネイチャーゲームをする

ジャンケンであらかじめあいこにする、相手に勝つ、相手に負けるように決めておいて、実際にジャンケンをして参加者の緊張をほぐす。

〔3〕身近な自然の具体例を話す

〈自宅のベランダから羽化したツマキチョウ〉

スプリングエフェメラルであるツマキチョウが最近都内でも見かけられるようになった。2年前ベランダに植えた小松菜に青虫がつき蛹となり、一年後の春に羽化した。アブラナ科の植物を食草とするので手軽に蛹から羽化までを観察できる。

(ツマキチョウは南方系だが最近は都内でも見かけられる。翅の外端に黄色と黒の模様があり、直線的に飛ぶ。模様があるのは雄)

(モンシロチョウに似るが飛び方・模様の有無で区別する。)

〔4〕カメラのズーム機能を使って参加者の関心をつかむ

ユキヤナギの花弁の内部を高性能のカメラで見ると、浮き輪上の円環に雄しべが巻き付いていて見える。その雄しべは虫の訪花の振動で中の袋がはじけて虫に花粉を飛ばす仕組みになっている。雄しべの花粉を虫に投げ、(雄しべが)雌しべに向かって動く様子を子供たちに見てもらう。動かないと思われている植物の中でもユキヤナギの雄しべは特殊な動きをするので子供たちによろこんでもらえる。

(ユキヤナギやヒイラギナンテンは虫媒のため虫の刺激で雄しべが動くが、風媒花のカテンソウやカジノキ(クワ科)の雄花は乾燥した日に花粉を空に投げつけて風に乗せ雌花に運ぶ。好天で乾燥しているときに一つの枝を集中して見ていると観察できる)

特別な活動や場所を選ばずとも日常生活やその習慣の中で興味や関心を向けると自身の体験が豊かになりそれが自然観察の現場に生かせることがわかりました。石井講師ありがとうございました。

ツキノワグマが出没する理由 体毛で調べる捕獲個体の食性履歴

【開催日時】2023年12月6日 (水) 19:00~21:00

【開催場所】リモート(ZOOM)

【主 催】森林インストラクター東京会

【講 師】中下留美子先生(国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 野生動物研究領域 主任研究員)

【スタッフ】みきの会(令和3年)

【参加者数】55人

【報告者名】大西正弘(令和3年)

[内 容]

(1) ツキノワグマの生態

ツキノワグマは、日本では本州と四国に生息する森林性の大型哺乳類である。九州では絶滅し、四国では絶滅の危機に瀕する。

食肉目ではあるが植物食を中心とした雑食性のため、広い行動圏を必要としている。消化器官が反芻動物と違い植物食に特化してないので、大量に採食して低い消化率を補う。春は新芽・草本、夏はサクラ・イチゴの実、ハチやアリなどの社会性昆虫、秋はドングリ(堅果類)などを食べる。冬は冬眠して飲まず食わずとなる。

(2) ツキノワグマによる被害

トウモロコシ畑、養魚場(ニジマス)、牛舎(畜産飼料)などに餌付いた被害がある。また、樹皮のクマ剥ぎによる林業被害がある。人身被害も2000年以降、増加傾向にあり大きな問題となっている。事故発生時の状況としては、クマによる防衛的な攻撃であり、突発的な遭遇による事故が多い。大量出没年の頻度が最近増えており、越冬準備期のドングリの結実不良がその原因となる。

被害対策としては、捕獲したクマをお仕置きをして山に返す学習放獣(今はあまりやられていない)や有害捕獲がある。また人里近くの環境管理や電気柵の設置、刈り払い、餌になり得る誘因物の管理などがある。

(3) ツキノワグマの食性履歴

(従来の食性分析方法)

直接観察である糞の分析や胃の内容物の分析がある。これらの方法は、多数の試料が必要であったり、時間や労力がかかる。胃の内容物からは死んだ直前のことしかわからない。

(安定同位体比による食性分析)

生き物の体は、食べ物から得られた物質で構成されており、なかでも窒素や炭素はたくさん含まれている。

炭素には12Cと13C、窒素には14Nと15Nという重さが異なる安定同位体が存在する。動物の食べ物は様々な同位体比を持ち、動物の同位体比はその食べ物を反映することから、比較することにより動物の食性解析ができる。

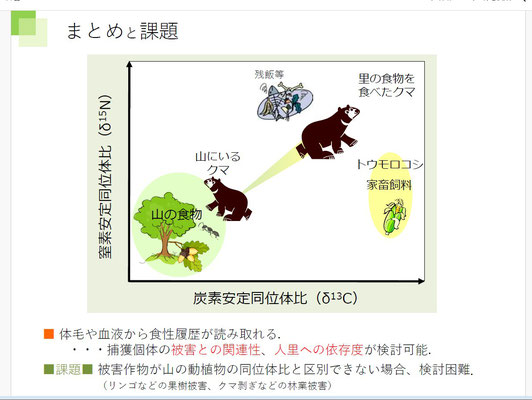

クマの場合、本来生息する山の動植物と人里の食べ物が異なる値を持つことから、捕獲個体の食性履歴を復元することで人里に依存していたかどうか、被害との関連性がわかる。

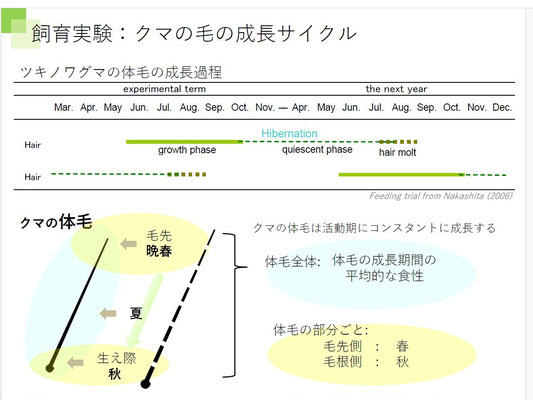

ツキノワグマの体毛は活動期の春から秋までの食べ物を記録しながら成長する。毛根から毛先のそれぞれの炭素、窒素の同位体比を測定することにより食性履歴を推定することができる。毛先は晩春、中間は夏、生え際は秋を反映している。

(4) 事故に会わないための対策

クマは、本来警戒心が強く人をさけて行動し、積極的に攻撃をする動物ではない。クマとの突然の遭遇を避けることが肝要である。事前に出没情報を入手するとか、自分で痕跡からクマの存在を知ることが必要である。また、クマ鈴や笛、複数人での話し声が効果的である。

出会った時には、走って逃げ出したりせず、落ち着いてゆっくり後ずさりする。クマを刺激して興奮させない。

クマが近づいてきたら、両手を大きく振って自分の存在を知らせる。それでも、さらにクマが近づいてきたら、クマスプレーを噴射する(日頃からイメージトレーニングしておくことが重要)。

万が一襲ってきたら、両手を首の後ろに組んでうつ伏せになり、首と頭と内臓を守る。

必ず大丈夫!という方法はないので、とにかく出会わないようにすることが重要!

(5) ベアアンブレラ

森ではクマは生態系のアンブレラ種であり、クマが健全に暮らせるには、その森には多様な生物が暮らせる豊かさがあるということである。クマは植物の種を遠くまで運ぶ種子散布者であり、クマ剥ぎやクマ棚などを作り環境を変えることで他の種の住みかをつくる生態系エンジニアでもある。

(6) 感想

クマの大量出没による被害のニュースばかりに目が向いてしまっていたが、捕獲されたクマが実際はどんなクマだったのか、安定同位体比による食性履歴の研究を伺って、被害の背景がよく理解できた。捕獲時点から過去にまで、さかのぼって推定できる分析にとても驚いた。

また、森の生態系のアンブレラ種であるクマが健全に生息し続けられるように、豊かな生息環境を保ちながら暮らしていくことが人にとっても大切であると思った。

*イラストや図をクリックすると拡大表示されキャプションが出ます。

きのこ(主にハラタケ類)の分類手法について

[開催日時] 2023年10月5日 (木) 19:00~21:00

[開催場所] リモート(ZOOM)

[主 催] 森林インストラクター東京会

[講 師] 根田 仁 先生

国立研究開発法人森林研究・整備機構 フェロー

[スタッフ] みきの会(令和3年)

[参加者数] 43人

[報告者名] 平岩 昌子(令和3年)

【内 容】

講師の根田先生は過去にも 一般社団法人 全国森林レクリエーション協会主催の森林インストラクター養成講習で森林コースの「きのこ」を講義していただいた先生です。

きのこは菌類に分類されますが、菌類のすべてがきのこ(子実体、植物に例えると花にあたる部分)を形成するわけではありません。

今回はその菌類の内でも子実体(きのこ)を形成し、私たちがごく日常的に目にするまさに ”きのこ” (見た目が傘・柄・ヒダから構成される) の代表的なハラタケ型菌類の分類手法について学びました。

1 研修の内容

(1) きのこの何を観察するか

(2) きのこの分類手法について

(3) ハラタケ型菌類の主な種

2 きのこの何を観察するか

(1)観察のポイント

形状と栄養の取り方です。

分類し名前を確定させるため、形状を確認します。

きのこには腐生菌と菌根菌があります。腐生菌は、木材、落葉、腐植などの有機物(セルロース、リグニンなど)を分解して栄養にします。菌根菌は、植物の根に菌根と呼ばれるものを作り、生きている植物から栄養をもらっています。それぞれどこからきのこが生えているかを確認します。

3 きのこの分類手法について

(1)なぜ分類が重要か?

食用・薬用・森林生態系におけるきのこの機能解明上、名前を確定するのは重要です。

(2)分類方法の遷移

19世紀まで 肉眼で見た特徴ごとに分類

20世紀 顕微鏡的形態 細胞の特徴ごとに分類

21世紀 DNA解析

分類方法は変更する都度、その体系が大きく見直され現在に至っています。

近縁とされていた種が、実は縁が遠かった。逆に縁が遠いとされていた種が近縁だったということもありました。

(3)生物の分類方法

①ホイッタカーの生物5界説:1969年提唱

原核生物 (バクテリア・細菌)

↓進化

真核生物:単細胞生物(原生生物)と多細胞生物(植物・菌(かび・きのこ)・動物)

②最近のDNA解析結果による系統樹

原核生物 (細菌・古細菌)

↓進化

真核生物 (原生生物・クロミスタ・植物・動物・菌類(かび・きのこ))

*最近の分類では、菌類は植物よりも動物に近いものとして扱われています

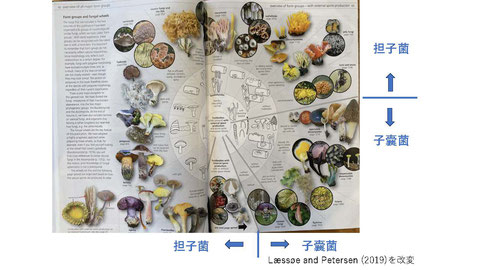

(4)胞子はどこでつくるか

きのこは大別すると担子菌門と子嚢菌門とに分類され、ハラタケ型菌類は担子菌門に属します。ハラタケ型菌類のきのこ(子実体)は傘と柄とヒダから構成されヒダの表面にある細長い細胞(担子器)の先端で胞子を作ります。

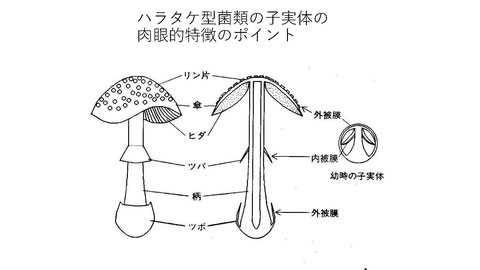

(5)子実体の肉眼的特徴の観察ポイント

①傘の特徴(大きさ・形・色・辺縁部・表面・肉・乳液)

辺縁部は中央と外側とで色や形が異なることがあり、表面は平滑・有毛・粘着質と触感が異なり、肉は厚い・薄い・色・空気に触れたときの変化等

(きのこ(子実体)ができはじめの時に被っていた外側の被膜が成長するに従いちぎれてリン片やツボになっていきます。)

②ヒダの特徴 (柄へのつき方・間隔・幅・色及び色の変化・縁・表面・下から見たときのヒダの特徴)

ヒダ同士の間隔が密なもの粗なもの、縁の色・毛の有無・形

③柄の特徴 (大きさ・柄のつき方・形・表面・色及び色の変化・硬さ・肉・被膜の有無)

④生え方

⑤基質(樹木や土壌)への着き方

⑥胞子紋の色

*一般の人がきのこを識別する方法

研究者は顕微鏡の利用が基本ですが、一般の人で顕微鏡を持っている人は少なく、市販の図鑑には顕微鏡的特徴が記載されていないため、肉眼で識別することが多いです。

識別するには図鑑が必要ですが、きのこは名前のついていない種が多く、図鑑に載っているものでも日本産の種がすべて記されているわけではありません。

*根田先生からのおすすめの図鑑

・「増補改訂新版日本のきのこ」 (山渓カラー名鑑) (2011)

→高価ですが初心者におすすめ。写真も美しい

・「山渓フィールドブックスきのこ」(山と渓谷社) (1994 品切れ)

→品切れですがAmazonや古本屋等で求められるかも知れません。

・「原色日本新菌類図鑑」 (保育社 今関六也 本郷次雄編著) (1987・1989 品切れ)

→根田先生いわく ”様々な良い図鑑を出している出版社です。一般向けの図鑑で内容はやや古いが必携” とのことです

・「小学館の図鑑 NEO POCKETきのこ」 監修・執筆:保坂健太郎 写真:大作晃一 (2017)

→子供向け、内容は新しくわかりやすい。本書できのこ好きの子供が増えました。

上2枚 写真はFIT高橋喜蔵撮影

*参加者さんからの質問 (抜粋)

Q ツキヨタケは家に持ち帰っても光り続け暗闇でも新聞が読めるほど明るいのですが何のために光りますか

A なぜ光るのか(光る目的)はわかりません。しかし誤食による中毒が多いです。

Q きのこの寿命 草本類のように1年草多年草といった寿命はありますか

A 子実体(肉眼で見える地上に出ている部分)は植物の花と同じなので1、2日で死んでしまうものもありますが土や木のなかにある菌糸は成長しつづけています。子実体が多年生のきのこでは、胞子をつくる担子器は年々新しいものが作られています。

*感想

最近の分類体系ではきのこは動物に近い種として位置付けられていることに驚きました。森林の中で植物や動物・鳥類等大きな生物に目が行きがちですが、きのこの働きあってこそ物質循環が正常に行われ豊かな土壌を作る支えとなっているのだと思うときのこの役割の重さを改めて感じました。

名前のついていないものも多いと聞くのでもっときのこ分野の研究が進めば新たな発見があるのかと思い楽しみです。

FIT くらぶ紹介

【開催日時】 2023年8月3日(木)19:00~21:00

【開催場所】 リモート(Zoom)

【主 催】 森林インストラクター東京会

【講 師】 第一部 林 公康(パウロの森くらぶ)

第二部 中林和雄(お日の森くらぶ)

【スタッフ】 みきの会(令和3年)

【参加者数】 32名

【報告者名】 長岡 篤(みきの会)

【内 容】

第一部 パウロの森くらぶ

パウロの森くらぶは、八王子市下恩方にある聖パウロ学園の学校林(パウロの森)の管理、整備をしています。 2013年の4月より現在の形になり、会員数はFIT会員と一般会員合わせて57名です。

パウロの森は、23ha、およそ東京ドーム5個分の広さがあり平地から沢、谷筋、そして尾根へと変化に富んだ地形となっており、 これまでに404種の植物が確認されています。 この豊かな自然環境を生かした様々な活動を行っており、主体となるパウロ学園の全日制及び通信制の高校生への環境教育、および学園の父母会や学園祭への参加、その他にも 恩方小学校への出前授業、一般の親子を対象とした公募イベント、ボーイスカウト研修、また森づくりフォーラムの研修などもあり、昨年度の活動実績は年間54日でした。

この他に定例活動を、第一火曜と第三土曜に行っています。

特に、広大な森の豊富な資源を利用した間伐、伐倒作業やその材を利用したテーブル造り、ベンチ造り等ができることは、パウロの森ならではでしょう。 設置されている竈の数も多く水場も整備されており、大勢の食事を作ることが可能で、高校生や小学生、そして一般の方々へ様々なプログラムを提供できる 環境が整備されていることは、特筆すべきことです。

このような環境を「パウロの森くらぶ」の会員の方々が管理、整備しその景観を保つよう日々活動しています。敷地が広いだけに、作業個所も多く、また 沢山の備品、道具の管理も大変ですが、定例活動のなかで努力されています。なによりも、会員の方々ご自身が「パウロの森」での活動が安全であり、楽しく 満足できるものになるよう目指している、ことが印象的でした。

パウロの森くらぶの詳細はこちらです。

パウロの森へようこそ! - パウロの森くらぶ (jimdofree.com)

第二部 お日の森くらぶ

「お日の森」は高尾駅から徒歩15分の西浅川地区にある里山です。長い間地元の方々に薪炭林等として利用されてきましたが、 戦後ほどなく放置され荒れていました。2006年に西浅川山林組合から施業活動の相談があり、NPO法人森づくりフォーラムの 協力のもと2007年に「お日の森くらぶ」を設立、翌2008年より活動を開始し現在に至っています。

活動の範囲は、西浅川森林組合と協定を結んだ(お日の森フィールド)2.8ha、森林管理局と環境教育に使用することで合意した隣接する 駒木野国有林(遊々の森)1.7ha、その他私有林 0.5haで合計およそ5haです。 定例活動日は、第2土曜日、第2火曜日、第4日曜日で、イベントは年8回程度予定しましたが、昨年度は定例活動が28日、イベントは4日でした。 会員数は32名でうちFIT会員は26名です。

日々の活動では、草刈りが大きな比重をしめてはいますが、森林内の道整備、枯損木処理、伐倒等の森林整備を行っており、そのための道具の整備、掃除と整理も大切な活動です。また、シイタケ,ナメコ、ブルーベリー等の林産品の栽培もしています。 このような森林作業や親睦会を通じて会員相互の信頼関係を育成し意思疎通を密にし、安全第一の作業環境を整え森の整備をしてイベントに備えています。

親子森林ふれあい体験では、南浅川での川遊びや、森でのデイキャンプ等を行い,皆さんに楽しんでもらいました。また、近隣の高尾保育園とは緊密に連絡を取り合い、保育園 児を森に案内して遊んだり、園児と一緒に植樹をしたこともあります。秋には浅川町会のいちょう祭りにFITとともに参加し、クラフトや物品販売も行っています。

今年度は8年振りに植生調査と毎木調査を行い結果を纏めました。調査の時期が同じではないので正確ではないかもしれませんが、概ね出現種数は増加していて 森林整備の効果がでているように思いました。

「お日の森」は広葉樹が主体の森で、典型的な里山の風景が残されてます。どちらかといえば明るく穏やかな雰囲気の森で高尾山とは少し異なるこの森を訪れてみたいと思いました。

お日の森くらぶの詳細はこちらです。

世界の自然と自然、人と人をつなぐ渡り鳥

【開催日時】 2023年6月1日(木)19:00~21:00

【開催場所】 リモート(Zoom)

【主 催】 森林インストラクター東京会

【講 師】 樋口広芳先生

【講師紹介】

1948年横浜生まれ。東京大学名誉教授、慶應義塾大学

訪問教授。日本野鳥の会・研究センター所長、東京大学

大学院教授、日本鳥学会会長などを歴任。

【スタッフ】 みきの会(令和3年)

【参加者数】 66名

【報告者名】 高田裕司(みきの会)

「今日は渡り鳥の話をします。どこからきたのか、どこへ渡っていくのか、世界を鳥が繋いでいることなどを話していきます」と講演開始。アニメーションや動画もまじえながらお話いただきました。以下はその概要です。

【内 容】

鳥の多くは、毎年秋と春、繁殖地と越冬地の間を長距離移動する。この季節的往復移動を渡りという。鳥たちはこの渡りの過程で、遠く離れた国や地域の自然をつなぎ、経路上にある国や地域の人と人をもつないでいる。

今日は、以下の5つの内容を順に説明。

①渡り鳥の減少、

②鳥の渡りを追う、

③渡りと気象、

④渡り鳥の減少原因を探る、

⑤人と人をつなぐ渡り鳥

1 地球規模での渡り鳥の減少

- 繁殖地(アムール地方)には変化がない(素晴らしい自然が点ではなく面で連なっている)にもかかわらず、ロシア・アムール地方におけるコウノトリの個体数(つがい数)が減少

- 日本に渡来する夏鳥も減少

- 埼玉県東松山市のサンコウチョウの個体数が1995年にゼロ

- 1970年代北海道の草原で最も数の多い鳥の一つであったシマアオジは、急激に減少し、現在では道北のサロベツ高原でわずか数つがいの繁殖が確認できるだけになった。減少傾向は大陸でも同じ。ヨーロッパでは、最盛時の80%以上も個体数が減少。一部の国では消滅

- 渡り性のタカ類も減少。沖縄県宮古島におけるサシバの秋の飛来数も減少 渡り鳥のように地球規模で移動する動物の保全のためには、移動の経路全体を正確に調べ、越冬地、中継地、繁殖地の位置とそこでの保全上の問題点を明らかにする必要がある。

2 鳥の渡りを追う

人工衛星を利用した渡り追跡は1990年代より行われていた。鳥に送信機を装着すれば時間、緯度、経度をインターネットで入手できる。ただ、小型の鳥には重たい送信機は向いていなかった。

最新の別の技術でジオロケーター(重さ約1グラム)が登場。小型の鳥にも装着でき、日々の照度を計測。その照度から緯度・経度を求めるもの。

今までの衛星利用では1キロぐらいの誤差。ジオロケーターは150キロ位の誤差がある。でもだいたいどこにいくのかがわかれば十分なので、最近よく使われている。以下を紹介。

- コムクドリの秋の渡り経路(新潟が繁殖地で、越冬地はミンダナオ島・ヴィサヤ諸島・ボルネオ島)

- ハリオアマツバメ(世界最速といわれている)の年間渡り経路

- サシバの秋の渡り(南下)と春の渡り(北上)

そして、ハチクマ(ハチ食に特殊化したタカ類)の渡り(東アジア周遊の旅)を以下のとおり詳しく紹介。

・ハチクマは、ハチ食をするために特殊化

・ハチのありかを求めて移動する

・生理上の特徴もある(食習性と関連した形態)

・ハチクマはサシバと違って大きな迂回経路を通っていく。しかも春と秋で渡りの経路が全然違う

・ハチクマは、春秋の渡りを通じて、東アジアのすべての国を一つずつ通過していく(親善大使とも言えるのでは

ないか)

・片道1万〜1万2千キロで行く先も決まっている。想像を超える行動をしている

3 渡りと気象

鳥はなぜ秋と春で渡り経路を違えるのか。

ハチクマの渡りでは、違いを生み出す鍵になる主な地域は東シナ海。

鳥たちは好適な気象条件、特に風況を利用しながら渡っている。

4 渡り鳥の減少原因

繁殖地、中継地、越冬地の森林、湿原、沿岸の環境改変

里山の環境改変は以下の流れになる

宅地造成などによる山林伐採、近代化にともなう水田構造の変化、高齢化に伴う稲作・水田放棄→生息地や食物の減少→個体数の減少

越冬地や中継地の変化としては以下がある。

・サンコウチョウが越冬するとされているスマトラ

・濃い緑が熱帯雨林→年々減少している

・アブラヤシの大規模農園へ環境変化→鳥が住めなくなる→越冬できなくなる。→日本に渡ってくる鳥も減る。

東南アジアの熱帯雨林の変容は、日本に大きく関係する。日本の里山の自然環境保全を進める上で、日本の自然環境だけ問題にするのは不十分。鳥たちが渡ってきて初めて成り立っている環境。

他にも風力発電施設との衝突、越冬地や中継地での密猟、温暖化による影響がある。

また、温暖化に関して、同じ地域に生育・生息する生物でも温度変化に対する応答は種や分類群によって異なり、一般に植物の応答は動物に比べると遅い。温度変化に対する応答の違いは、同じ地域に生息する生物の間の相互作用にずれや狂いが生じていることを示唆している。

重要なことは、同じ地域、同じ鳥や自然に対していくつもの脅威が同時に生じているということ。

5 人と人をつなぐ渡り鳥

ロシアの自然は東南アジアの自然とつながっている。渡り鳥は、自然と自然、人と人をつないでいる役割がある。

鳥たちに国境はない。同じ鳥の群れをいろいろな国や地域の人が見ている。

6 まとめ

各地の自然あるいは生態系は、渡り鳥によって網目状のネットワークを構成していると言える。

一つの地域の自然の破壊は、渡り鳥の減少を通じて、遠く離れた国や地域の自然の変質をもたらす。

自然環境を保全する上では、地域の視点と地球規模での視点の両方を持つ必要がある。

渡り鳥には国境はない。国際協力が不可欠。

【主著の紹介】 詳しく知りたい方はご覧ください

「鳥たちの旅−渡り鳥の衛星追跡−」(NHK出版)

「生命(いのち)にぎわう青い星−生物の多様性と私たちのくらし−」(化学同人社)

「日本の鳥の世界」(平凡社)

「鳥ってすごい!」(山と渓谷社)

「ニュースなカラス、観察奮闘記」(文一総合出版)

「鳥の渡り生態学」(東京大学出版会‣編著)など。

【参加者からの主な感想】

・渡り鳥を通して地球の様々な環境の変化や人とのつながりまで関わっているというお話に感動。

・渡り鳥の追跡結果の地図は、特に面白かった。人間のさまざまな行いが鳥に悪影響を及ぼしていることを改めて認識。

安全研修(座学編)

【開催日時】 2023年4月6日(木)19:00~21:20

【開催場所】 リモート(Zoom)

【主 催】 森林インストラクター東京会

【講 師】 第一部:FIT森林塾長 牧田一雄氏

第二部:FIT安全部会長 入江克昌氏

【スタッフ】 みきの会(令和3年)

【参加者数】 38名

【報告者名】 氏家清高

【内 容】

第一部

「誰にでもできる安全なイベント運営」

F I T森林塾長 牧田一雄氏

①安全の作り込み

イベントを実施するためには、イベントの全局面で

安全の作り込みが必要となる。そのため、

・事故の種を見つけ、取り除く(除去)

・事故の種が残っていても、発芽させない(抑止)

・万一、事故が発芽(発生)した場合、

成⾧させない(適切な対応)を念頭に置き、企画・計画、準備、実施の段階で安全の作り込みを行う。

具体的には以下の通り。

(企画・計画)

事故の種を見つけて取り除くため、イベントを構成する各要素に、安全に対する抜けや漏れがないか俯瞰的に見渡し

チェックを行う。

(準備)

要素ごとの計画/予定と実際とのギャップが事故の種となることが多いため、下見などで調べた結果などから計画書を

修正して、実際の状態に合わせてギャップを解消する。

(実施)

イベントの当日に、実際の状態を把握し、状況に合わせて、早めに計画を補正しながら活動を進める。そのとき、

「ヒト」「環境」に着目して、ギャップを見つける。

②事故への対応

企画・計画と準備の段階で事故が起きたときの対応を考えておく。具体的には以下の通り。

(企画・計画)

イベントにおける事故を想定し、事故への対応を織り込んだり、具体的に誰がどのような事故に遭うか想定しておく。

(準備)

事故対応が機能するように、必要な人、モノ、コト、環境を下見などで確認をする。また、可能ならば机上シミュレー

ション/リハーサルができれば良い。その他、安全な運営に必要な個人の知識やスキルも森林インストラクターは身に

つけておくことが重要である。

第二部

「安全対策の手引き」の使い方・CONE保険申請手き FIT安全部会長 入江克昌氏

①FITの活動でのCONE保険申請状況

新型コロナの影響で減少していたが、2022年は

ほぼ以前の水準に戻った。

②安全管理

PDCAサイクルで管理する。各段階でのチェック

ポイントは安全対策の手引きを参照。

③安全能力

転倒・転落への対応として、全体での注意喚起や

危険箇所での声掛け等を行う。

危険動物スズメバチ等の対応で、予防対策や刺された場合の応急措置を確認しておく。

④CONE保険の詳細

CONE保険はボランティアの野外活動についての総合保険。補償内容は傷害保険と賠償責任保険である。

⑤CONE保険の手続き

CONE保険の事前申請は活動報告書と参加者名簿を実施日の3日前までに提出する。事後申請は活動報告書と参加者

名簿に加え、FIT野外活動保険報告書を提出する。

⑥主催者事業以外の場合

学校行事のようにFITが主催しない場合、CONE保険は適用されないことを留意する。

⑦安全術や救急法を積極的に身につけるため

防災救急協会の「上級救命講習」や赤十字社の「救急法基礎講習」などを受講すると良い。

⑧安全研修(野外実践編)を初夏の親子観察コースで実施を予定している。

(感想)

今回の牧田講師の講義を聞き、安全の作り込みや事故への対応での分析や対策の重要性を感じた。自分なりの方法を

見つけて実践していきたい。

CONE保険は観察会等でお世話になっているが、入江講師の講義を聞き、CONE保険の内容を良く理解して、

保険を申請すべきだと感じた。ありがとうございました。

ブナ科のドングリに秘められた4000年の眠り

【開催日時】2023年3月11日(土)13:00~14:00

(FIT総会の前)

【開催場所】後楽園「林友ビル」6階 日本森林林業振興公団会議室

(FIT総会と同会場)

【主 催】森林インストラクター東京会

【講 師】石井誠治氏(樹木医、環境カウンセラー、FIT会員)

【スタッフ】ニレの会(令和2年)

【参加者数】43名

【報告者名】田中清子

今回の3月度木の日研修は、2023年度FIT総会と同日に、対面の講演会として実施されました。

【内 容】

1. 序 章

本題に入る前に、月と植物の関係のお話があり、また、本題に関わるアラカシなどのドングリやカシ類の葉の現物が回覧された。

(1)「新月伐採」は迷信か、科学か?

~月の満ち欠けの周期と植物の成長~

日本では「新月伐採」(11月末~12月辺りで新月に向かう頃に伐採すること)の木は腐らないとして、経験的に新月伐採が行われているが、科学的根拠があるものか否か論争がある。月の周期は約29日で、新月→(約2週間)→満月→(約2週間)→新月というリズムになっているが、この月のリズムに合わせて植物が成長しているというデータがある。すなわち、月の満ち欠けに合わせて、光合成生産物が下降して根が育ち、その根から吸収された養分が上昇して地上部分を成長させるというサイクルが繰り返されているという。当日配布されたケヤキの年輪の写真を見ると、年輪の間にある薄い疑年輪と月の2週間の成長リズムが一致しているようであり、植物の成長と月の満ち欠けの周期が関係しているように見受けられる。植物のみならず、満月大潮のときに一斉に産卵するサンゴなどのように、動物にも月の満ち欠けの影響がみられる。新月伐採も単なる迷信ではなく科学的だと言えるのではないか。興味のある人は、新月伐採について調べてみると面白いデータを見つけられるだろう。

(2) カシ類の葉やドングリの回覧

石井講師が持参されたカシ類の葉の現物を参加者間で回して観察したが、同定がなかなか難しい。まずは、ハナガガシ。葉が細長く、林友ビル近くに植栽されているが、九州などで自生し関東ではふつう見られない。その次は、石井講師が町田市のアカガシ群落調査で採取された葉が2種。アカガシは同属のカシ類と雑種を作り易い。一つはオオツクバネガシで、アカガシとツクバネガシの雑種。葉はアカガシのように幅広めだが葉柄短く葉先に鋸歯。もう一つはヒメアカガシ(イズアカガシ)で、アカガシとアラカシの雑種。ふつう伊豆半島などに自生し、葉は小さめで上半分に小鋸歯又は鋸歯不明瞭。

回覧されたクヌギと縄文アラカシ(後述)のドングリはいずれも、チャック付きビニール袋の中に少量の水とともに入っており、冷蔵庫保管されていたもの(自然の発芽条件と同様、乾燥を防ぎ適度な水分を与えている)。クヌギのドングリからは直根が綺麗に伸びている。石井講師は、縄文アラカシ(4000年前のドングリから育ったアラカシ)に成ったドングリを入手され、冷蔵庫で発芽試験中のところ、ちょうど一週間ほど前にドングリの殻が破れて根が動き出したため、これを当日持参された。

2. ブナ科のドングリに秘められた4000年の眠り

(1) 4000年の時の流れを考えてみる(4000年前は縄文時代後期)

① 石井講師が縄文時代で興味を持たれている「環状列石」。イギリスのストーンヘッジ(約5000年前~4300年前)、

日本でも同時代から約2800年前にかけて、小牧野ストーンサークル遺跡、大湯複合環状列石遺跡、町田市の田端環状列石遺跡。

② 2000年の眠りから覚めた「オオガハス」。ハスの種子は非常に硬くそのままでは発芽しない。傷をつけて刺激を与え、硬い殻から水が浸み込む状態にして、初めて発芽しうる。酸素のない泥の中で傷つかない状態のまま埋まっていたため、2000年眠り続けることができた。

③ 最近明らかになった世界最古の植物は「ポシドニア」。地中海の海中で見つかる巨大海草で、最も古い個体の寿命は推定20万年。ポシドニア以前に最高齢と言われていたのは、石井講師も見学された、タスマニアの「ロマティアタスマニカ」(プロテア科の低木で樹齢4万年余)。他に「ブリスルコーンパイン」(マツ科)、最長寿は樹齢4853年。高地で非常に乾燥した過酷な環境下に生え、他の生物はほとんど生育できず、成長が遅くて腐朽菌が侵入できないほどに幹の密度が高いため、長寿を維持できている。2022年5月に発表されたチリの「パタゴニアヒバ」は樹齢5000年超の可能性があり、ギリシャのクレタ島では推定樹齢3000年の「オリーブ」の木『ヴォーヴェス』(生産性は落ちるが現在も実が成る)、カリフォルニア州の『シャーマン将軍の樹』と称される「セコイアオスギ」は樹齢2500年前後、世界で最も大きな生命体として有名。石井講師が見学したニュージーランドの『森の父』「カウリマツ」は樹齢約2000年。

④樹齢約2700年といわれる縄文杉。7300年前の鬼界カルデラ(屋久島近く)の超巨大噴火から考えると、発見当初いわれていた7200年という樹齢はありえない。この鬼界カルデラ噴火の火山灰により、九州南部は広範囲にわたり縄文人の生活が壊滅、その後1000年を経て森林が復活し、縄文人の生活も徐々に戻り、3500年前頃には九州南部の上野原遺跡(鹿児島県)でも再び集落が築かれている。

(2) 坂の下遺跡のドングリ

北九州では4000年前頃からの縄文時代の集落の遺跡が各地で発掘されている。その中で、佐賀県有田町の「坂の下遺跡」は昭和42年から同48年にかけて発掘され、その結果、全部で21個の貯蔵穴(上部直径約1m、深さ約1~1.5mなど)が発見された。貯蔵穴には食糧としてアラカシ、イチイガシ、チャンチンモドキなどの木の実が多量に貯蔵されていた。木の実の98%はブナ科に属するもの。数が多かったアラカシは保存状態も良好で、木の実が落ちる時と同様の茶色を呈し、現生の木の実と変化は認められなかったとのこと。貯蔵穴は底から順に木片・木の葉・ドングリ・木の葉・木片などが積み重ねられていた。採集した木の実は、タケや草の繊維を編んだ籠で運搬されたようであり、編み籠に入ったまま穴の中に貯蔵されたものもある。

全国の縄文遺跡から発掘された食糧貯蔵穴から見つかった種子は、ほとんど炭化していたり腐って外側の殻だけ残っていたりしているが、坂の下遺跡の貯蔵穴のドングリの多くは、みずみずしく新鮮な状態で見つかった。これは、坂の下遺跡の貯蔵穴の周囲の土が酸素のない青色粘土で、水が溜まることを防ぐドレーンのような水切りが施され、ドングリの下に敷かれた木片・木の葉により帯水を免れたことによる。つまり、ドングリが無酸素状態で休眠し、乾燥せず水没しない(腐らない)環境下で長期間貯蔵されたため、その生命力が保持されたのである。

なお、チャンチンモドキはウルシ科で日本ではかつて熊本県・鹿児島県に自生(5つの発芽孔がある実は筑波実験植物園で見ることができる)、中国では薬用として利用されている。坂の下遺跡では限定された貯蔵穴にチャンチンモドキが単独で貯蔵されており、縄文時代でも特別な使われ方をしたのかもしれない。

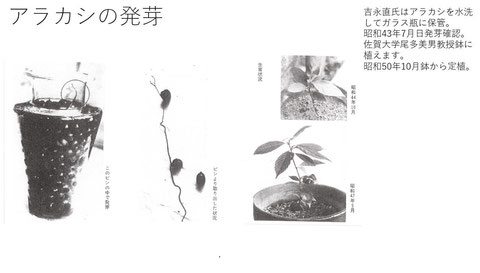

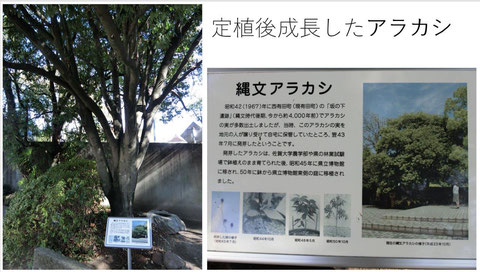

坂の下遺跡の発掘に携わった吉永直氏が昭和42年に新鮮な状態のアラカシのドングリを持ち帰り、水洗いしてガラス瓶に保管していたところ、昭和43年7月4日に2粒の発芽が確認された。翌5日から佐賀大学農学部や県の林業試験場で鉢に植えられ、そのうち1粒が育って、昭和50年10月に佐賀県立博物館の野外角地に定植。その後も順調に成長し、現在樹齢55年。一般公開されている。昨年も沢山のドングリが成り、石井講師が入手されて冷蔵庫で発芽試験中のところ、1粒のドングリが発根し始めたことは前述の通り。

<感想>

世界各地の巨木の何万年、何千年という寿命にも圧倒されますが、4000年眠っていたドングリの発芽、そこから成長したアラカシの生命力に驚かされました。その縄文アラカシから落ちたドングリの発根を実際に見ることができ、植物の生命力の強さを実感することができました。貴重なお話をしていただきありがとうございました。